全部文章

262 posts

Sort by Latest

時租、日租都有,還有個人辦公室!台北 4 家共享空間推薦

身為數位遊牧者(或稱數位游牧者,英文為 digital nomad)的你,是否平時不習慣咖啡廳吵雜的環境?或是,平時工作需要開會,卻總是找不到一個不被打擾的地方?或許你可以選擇共享空間(Coworking-Space)! 共享空間,又稱作共享辦公室。顧名思義,就是指一個共享的辦公空間,可以讓自由工作者、遠端工作者、數位遊牧者,或是創業的團隊在此辦公。 不僅有穩定的網路、相對咖啡廳安靜的辦公環境,通常也會有會議室、影印機、咖啡機等,甚至有些共享空間還會不定期舉辦講座、活動,是一個可以認識新朋友、建立人脈的好機會。 共享空間也有提供多元、彈性的租用方案,包含時租、日租、月租,本篇文章就整理了 4 個共享空間,想要一個舒適辦公環境的你,不要錯過唷! 一、小樹屋 我想小樹屋是許多人最常用的共享空間,透過線上就能預訂空間,在台北、新北、台中、台南都有多個據點。 小樹屋提供了 1 人到 20 人以上的空間,許多人會在此辦公、聚會,或是開課或攝影。通常以小時計費,以在台北市中山區 1 至 2 人辦公空間,一小時計費為 170 元,不僅有桌椅、沙發,還有投影機、轉接線、插座等,而且是獨立的空間,不怕被別人打擾! 二、甜家共同工作空間 甜家共同工作空間位在台北車站,只要走路 3 分鐘就可以抵達。它有流動辦公室、專屬辦公室、獨立辦公室、場地與會議室租借等方案。 對於自由工作者或數位遊牧者來說,大多是使用流動辦公室,或稱為自由座位的方案,以一人一天來說,每日只需花 300 元,就選擇 9:00 AM至19:00 PM 或 14:30 PM 至 22:30 PM 其中一個時段使用,只是可能沒有固定座位。 不過,單日方案沒有提供影印、會議室、收發信件的時數或服務。若有使用需求,可能要選擇不同方案。 三、the Hive the Hive 位於台大醫院捷運站走路 6 分鐘就可以抵達,擁有一整棟的空間,改建於百年歷史建築,不管是大樓外表,或是裡面內裝都十分漂亮。 the Hive 有移動辦公桌、專用辦公桌、私人辦公室等方案。選擇「移動辦公桌」方案,可以從上午 8 點使用到下午 6 點,一天為 500 元,你也可以進入官網參考不同方案。 特別的是,the Hive 設有咖啡廳,也會不定期舉辦多種活動。另外,the Hive 是由一間香港公司經營,在香港、新加坡、越南等 7 個國家設有據點,the Hive 許多活動、公告都是英文,因此也吸引許多外國人士到此辦公,是一個國際化的空間。 四、CLBC 大安本館 CLBC 從大安站 6 號出口,走路 1 分鐘即可抵達。它的共享座位有「自由座」方案,你可以選擇時租或日租,也有「固定座」方案,可以選擇月租、周租, 「固定座」方案甚至可以使用 24 小時。CLBC 也提供衛浴設備,讓你可以在工作之餘使用。 它的價格方案,時租為 1 小時 150 元,日租為 800 元,周租為 2500元等,詳情可以去官網查看。 -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 23, 2024

菜鳥產品經理來去新加坡:海外求職「準備篇」

前情提要:個人背景簡介 我在 2013 年大學畢業,主修大眾傳播。2014 年起在公關代理商待了一年半,2016 年起到台灣的線上學習新創平台轉當數位行銷,2018 年中再到另一間線上學習的新創平台當行銷,途中內轉為專案經理,後來又在 2020 年初再次轉職,成為現在的產品經理。 累積一年半的產品經理經驗後,開始投遞海外職缺,目前在新加坡擔任產品經理。 前情提要:為什麼想寫這篇文章? 會想寫這篇文章,除了想幫自己留點紀錄,也希望給類似背景的人一點信心。求職過程中,我找了許多心得文,想說可以作為海外找工作的參考,但不確定是大家不好意思分享,還是樣本數真的不多,總覺得市面上好像沒有我這種「平庸背景的 PM」出國工作的心得文。 所以這篇文想來點勵志的(?) 即使沒有在外商或跨國團隊工作過、沒有做過國際化產品、沒有國外學歷、沒有人脈,仍然有可能拼到一個海外面試的機會,甚至能得到 Job Offer! 但!也因為背景與經驗如此平庸,所以從找工作到最後錄取的過程是真~的~~很辛苦,得不斷地跟自己說「還可以再努力一點」才行……我在 2020 年 8 月開始探索海外工作機會,投遞超過 50 封履歷,最後也只取得三個面試機會(其中還包含一 家位於台灣的跨國新創,真正在國外的新創只有兩家)。 這個錄取除了參雜著許多個人努力,不諱言地,也有不少運氣成份,一來剛好碰到該公司擴編,二來剛好有好心人幫忙內推,三來這間公司剛好有不少華人,部分面試甚至能用中文(但我在面試前並不知道),讓我表現起來沒那麼卡。 總之,自己真的很幸運!也希望把這份幸運回饋給大家,希望這篇文章對需要的人會有些幫助。 這篇文章的章節 為什麼想到海外工作 找海外工作時間軸 應徵這份工作的時間軸 怎麼拿到面試機會 怎麼準備面試(怎麼練英文) 善用 LinkedIn:找工作、找內推機會、找內部情報 求職心態調適:騎驢找馬 vs. 裸辭 為什麼想到海外工作? 就個人興趣來說,我很喜歡旅行;就職涯發展來說,也希望看看其他國家、更大的公司、更國際化的產品是怎麼被打造出來的,所以一直以來都有留意海外的工作機會。 基於個人喜好,先刪掉了工作機會最多的兩個市場:美國與中國,再綜合實際因素(工作語言、當地工作機會、薪資水平、生活環境等),評估新加坡是最有機會的地方,所以也集中尋找該國的新創 PM 職缺。 另外也有特別關注自己去過且很愛的歐洲城市:瑞典首都斯德哥爾摩&德國首都柏林的工作,但應該是因為: 沒有海外工作經驗或學歷 沒有當地身份 不會說當地語言 肺炎疫情 一投海外工作,競爭者就變成來自全歐陸甚至全世界的 PM,而自己的平凡經驗根本沒什麼優勢。所以投了幾十封履歷,只獲得一個來自瑞典 Fintech 公司的面試機會,其他全部都是感謝信。 找海外工作時間軸 為了讓在職期間的自己維持求職動力(雖然很諷刺的是,我在這段求職期間並不是一直都無間斷地在找工作,中間也有倦怠過),當時還為了「找工作」這件事建立了一個 Trello,用來記錄自己投了哪些公司、是否收到感謝函、相關面試進度等。 意外的效果是,每當自己怠惰時,就會看到 Trello 上的投遞時間,藉此提醒自己「距離上次投履歷已經很久了!」,然後就會趕快再回到 LinkedIn 尋找新職缺,或者再把履歷拿出來改一下。 2020.08 開始想要找海外工作,於是著手準備履歷、求職信模板、作品集。 當月投遞 10+ 履歷,著重於歐陸國家,也有投遞少部分東南亞國家的職缺(東南亞國家以新加坡為主,但可能是疫情關係,絕大多數工作都強調只限定有當地身份者申請,並不幫忙申請工作簽證)。 2020.09 8月投遞的工作,在 8 月底和 9 月初陸續就收到感謝信了,我也因此持續修改履歷和求職信,試圖增加進入面試關卡的機會。 當月投遞 10+ 履歷,仍著重於歐陸國家,但一樣收到無盡的感謝信。東南亞的招募市場情況則一樣,所以能投的機會一樣不多。 2020.10 過得跟 9 月差不多,結果也差不多悲慘。 到了月底,決定改變投遞方向,也就是不再找海外工作,而是公司在台灣、但產品面向國際的工作,想說這樣或許「身為台灣人」這件事就不一定是劣勢了。 2020.11 的確有被台灣公司找去面試,但自己覺得不太理想(對方也覺得我不太理想,詳見〈菜鳥產品經理的求職路:2020 年,我沒錄取的那兩場面試〉),所以繼續回頭找海外工作。 就在此時,現在這份工作機會就出現了! 應徵這份工作的時間軸 懶人包:11 月初應徵,3 月中確定錄取、3 月下旬拿到工作簽證、4 月底飛到新加坡、5 月初上工。從「投履歷」到「真正確定能在新加坡工作」,約莫經過五個月的煎熬。 2020.11:投履歷、線上筆試(online assessment)、HR 約面試 2020.12:HR 面試、PM 面試 I(PM)、PM 面試 II(PM lead) 2021.01:PM 面試 III(Team lead)、email offer get、HR offer discuss I 2021.02:HR offer discuss II、雙方簽署正式合約、準備辦簽證 2021.03:取得工作簽證、雙方處理超多行政庶務(因疫情期間,需另外申請新加坡的入境許可、防疫旅館、預約機場檢測、預約機場防疫專車等) 2021.04:月底飛到新加坡,一落地就做篩檢,後續還有體檢、找房、換錢等事(還沒寫完呢,之後還要領取工作簽證、辦當地門號、開戶等)。總之,落地約莫一週後上工! 2020.05:到職! 怎麼拿到面試機會? 雖然我一直自認求職運很差,但這次找工作時,真的碰到很多位貴人! 自己平常就有在用 LinkedIn(不敢說「經營」,因為都在潛水),也會用該平台搜尋職缺,並留意指定國家的工作機會。某天在滑 LinkedIn 時(對,如果要找工作,就是把 LinkedIn 當 IG 滑),看到一個朋友在他的朋友的貼文上留言,好奇掃了一下,發現這是一則幫公司徵人的資訊。 我看了一下 JD,覺得自己的工作經驗與能力還算符合,但在「必備條件」中卻有一點是「Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Engineering or equivalent professional experience.(需有資訊或工程背景)」,雖然我沒有技術底,但還是想試試看,就鼓起勇氣加了這個陌生人的好友。 簡短自我介紹後,我就很直接地問他,像我這樣有 PM 經驗,但沒有技術背景的人,不知道有沒有機會試試?技術是該職缺的必備條件嗎?(當時已經找工作找到很灰心了,就很悲觀地想說,如果公司是強制要求 PM 一定要有技術底,那我也不需要去硬碰硬了) 幸運的是,對方不只很快就回覆我,語氣也很友善。他還告訴我,依照他目前在公司的觀察,PM 不一定都有技術背景,所以建議我仍可以試試。得到這個振奮人心的答案後,我就跟他道謝。沒想到對方主動告訴我:「若履歷準備好了,可以幫你內推。」我也就這樣意外得到內推機會!(後來跑了好多面試關卡,我也繼續詢問這位好心人很多問題,真的是萬分感謝) 怎麼準備面試(怎麼練英文)? 關於實際的面試關卡內容,因為真的很冗長,我會整理在另一篇,這邊先寫「事前準備類」的。 我並非英文相關科系,沒有出國交換或遊留學經驗,正職工作也都用不到英文,但大學畢業後有去美國打工旅行,也有在歐洲當背包客自助行的經驗。 總之,就是一個「無法完全拿掉字幕看懂美劇或電影,但可以跟外國人日常聊天」的中上(應該吧)程度。不過因為面試用到的英文更加專業,需要更流暢地表達,我仍為此惡補了一番,方法有: - 用 Spotify 找英文 Podcast 強迫自己通勤車程中都要聽 Podcast,目的是熟悉沒有畫面的英文聲音、強化英文聽力。Podcast 主題有日常閒聊的,也有跟產品有關的,如果要找後者,我就會特別搜尋 “Product Sense” 和 “Product Interview” 相關主題的 Podcast 來聽。 - 用 YouTube 找「英文面試技巧(English Interview Skills)」影片 面試技巧大同小異,看中文或英文的都可以,看英文的目的是要讓自己熟悉「用英文面試」這件事,比如要問哪些問題、哪些問題該怎麼回答。 另外,由於我這次面試的是新加坡公司,所以特別找了 Singlish 相關影片,希望讓自己熟悉新加坡口音的英文。不過後來發現自己多慮了,我碰到的新加坡面試官的口音都不重。 - 用英文自言自語 有些人會買線上真人家教來練英文,但我不太敢用線上一對一課程,覺得跟真人演練實在太害羞了…… 所以土法煉鋼練模擬面試。 就像〈菜鳥 PM(產品經理)的 70 道面試考前猜題〉所寫,我先整理出超過 70 個題目,再一個人用英文自問自答。 首要目標是先把內容講順,再來是琢磨用詞、力求精準清楚,並且把比較不會念、不太會表達的寫下來,每天通勤時就是「聽 Podcast」或「在心裡默唸英文」二選一,洗澡時與睡前也一定會自言自語講英文,目的一樣是要讓自己習慣開口講英文。(這整段看起來可能蠻像瘋子的,但我真的就是這樣練習……) 善用 LinkedIn:找工作、找內推機會、找內部情報 老實說,因為之前幾份都在台灣新創或本土公司,用的求職網站都是 104、Yourator、CakeResume,這次是我第一次透過 LinkedIn 找工作。 LinkedIn 的好處是,它就是上班族版的臉書,可以找到在該公司任職的人,也可以看到他的職稱、部門、工作內容,所以不論是要找人內推還是問問題,都是很好的管道。 以內推來說,雖然我還沒有機會直接詢問新公司的 HR,只能在此大膽猜測內推可能真的有效(不然我想我應該很難得到面試機會吧)。也有聽說一些人是會直接在上面尋找理想公司的內部人士,直接請對方幫忙內推,不過這招我還沒試過就是了。 坦白說,這次的「意外」內推也讓我覺得蠻五味雜陳的,一方面很希望自己厲害到不用內推就能取得面試機會,但另一方面又知道自己沒有那麼厲害…… 一方面知道「有人脈幫忙內推」也是一種實力,另一方面又覺得,那這樣真正有實力但沒人脈的人該怎辦。反正心情就是蠻複雜,但可能這就是職場運作的機制吧。 至於內部情報,像我這次取得面試機會後,就鼓起勇氣且厚臉皮地主動在 LinkedIn 找了幾位內部員工,詢問一些關於工作內容、組織概況、產品現況等問題。 幸運的是,超過一半的人都有回我,而且都收到很友善的回饋!甚至還有內部員工願意花時間跟我線上視訊分享,還提點我面試官的個性以及做事風格,讓我在面試前也有個底。此外,也有內部員工被我煩了至少三次,感謝他們都超有耐心。 求職心態調適:騎驢找馬 vs. 裸辭 之前有幾個朋友都提到海外工作的規劃,其中有工程師朋友就說,由於工程師面試通常都會有白板題或上機考,所以他會選擇直接大膽裸辭,這樣才能全心刷題準備面試。 也有朋友因為有房租、生活費等經濟壓力,又或者是沒有非常排斥現在的工作,只是想看看外面更好的機會,所以選擇騎驢找馬,白天依舊認真工作,晚上衝刺自己的面試準備。 我有裸辭過,也有無縫接軌過,但就是因為裸辭過,完全體會過那種「不知道下一份工作在哪裡」的焦慮與心急感,所以近兩份工作都選擇無縫接軌。 然而,無縫接軌的壞處就是會把自己搞得超忙!像我上一份工作是身兼 PM 與小主管,每週都有 5 到 10 個會議,雖然不太會加班,但上班時間的每分每秒都蠻「充實」的;加上這次面試的公司位在新加坡,跟台灣零時差,所以還得在有限的行事曆中擠出請假去面試的時間,下班後也得瘋狂準備面試資料,真的是很崩潰!(但也覺得自己的時間管理能力好像意外地更上一層樓了?) 時間管理問題解決了,還有心態問題。不知道是否每位求職者都跟我一樣很玻璃心…… 我在 2020 年 8 月開始找工作,剛開始還抱著很興奮的感覺,覺得有投有機會、不試試看怎知道,而且第一封履歷寄出後就接到面試機會,整個信心大增,又緊張又期待。 但聊完後,隔天就收到感謝信…… 後來的三個月內,我再也沒有接到面試機會。投出去的履歷不是石沈大海就是感謝信,最後總計收到了至少 50 封感謝信。 從 8 月求職到已錄取的隔年 3 月,半年多的時間歷經很多起伏,就像最前面時間軸說的,8 到 10 月是我瘋狂投履歷的時間,但後來覺得自己真的沒什麼海外求職的優勢,所以一度在 10 月底改變策略,開始留意台灣當地的外商或跨國產品團隊的職缺,但也發現工作機會實在太有限,對於「找工作」陷入一個很忙亂的狀態,覺得自己好像進退兩難,想離開當時的公司,但也不知道能去哪裡,並且又不敢裸辭,自己給自己的心理壓力其實頗大,當時也蠻常在半夜失眠(然後就跑去滑 LinkedIn)…… 剛開始看到手機 Gmail 的未讀還會很緊張,會想說「有面試機會了嗎?」,但隨著感謝函數量累積得越來越多,心態就變得又豁達又負面,一打開信件就是找 “sorry”、 “unfortunately”、 “however” 之類的感謝函關鍵字,對於進入面試根本已經不敢有任何期待了。 幸好隔沒多久後,現在這家新加坡公司的職缺就出現了!與此同時,我也重啟動力,繼續留意 LinkedIn 上的海外職缺,並同時準備新加坡公司的面試。 從 11 月初到 2 月初,歷經三個月的 email 往返與線上面試,終於在農曆年前確認錄取,心中大石放下「一半」。但說起來容易,其實剛開始接到這家公司第一關的筆試邀請時,心中也是抱著又興奮但又不敢太期待的心情,深怕自己又要再次失望(真的是很玻璃心)。 即使筆試通過了,之後的每一關視訊面試後,我仍然都緊張無比,很怕感謝信在一個措手不及的時刻殺進來,就連拿到 offer、簽了工作合約後,都還是很怕新加坡政府因為疫情因素不願意給出工作簽(每天都可以找到害怕的理由)。 直到 3 月中,確認拿到工作簽證與入境許可後,才終於正式向公司提出辭呈,心中大石放下 75%。剩下的 25%,我想是要真正到新加坡生活一段時間後,才能真正放下了。 這篇文章那麼長,最後寫一些簡短的結論 海外求職時程容易拉到一季以上,請做好長期抗戰準備 海外求職若有需要用到英文,請用盡所有管道做好準備!因為對方只會認為「英文」是「必備」而非「加分」條件。如果連英文能力都不過,幾乎無法進到下一關面試,尤其 PM(產品經理)是非常需要跨部門溝通、瘋狂寫信與寫文件的職位,英文不好真的混不下去 求職時人脈很重要,善用各種人脈管道取得職缺機會與面試情報吧(但這點我也還在練習……) 上述都是個人經驗,如果有不一樣的經歷或想法,也歡迎與我聯繫。 -- 本文轉貼自:MH(原文標題:菜鳥產品經理來去新加坡(上):海外求職——準備篇) 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 23, 2024

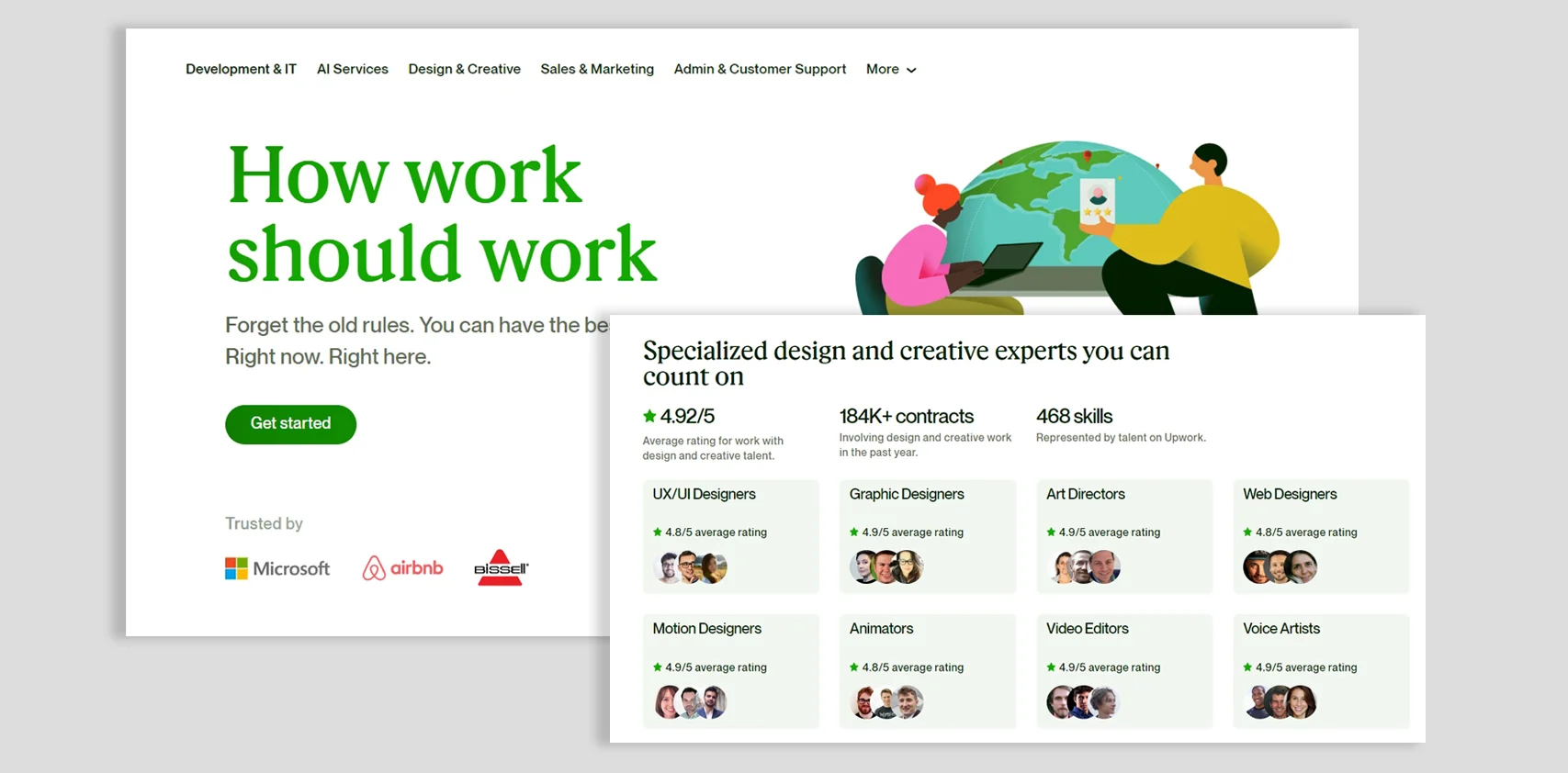

自由工作者要在哪接工作?推薦 6 個常用的接案平台

Upwork Upwork是由兩大接案平台oDesk和Elance在2015年合併而成,截至2021年,該平台已累積超過1800萬名自由接案者和500萬名發案客戶。 這個全球最大的自由接案平台提供廣泛的工作類型,包括程式開發、設計、財務、管理、法律、行銷、寫作翻譯等,每個大類下還細分為上百種小類。 對於初次尋找工作的求職者,Upwork提供了詳細的求職步驟指南。儘管平台上的案件多為技術含量高的工作,但成功接案後需支付5%至20%的服務費,且成交金額越高,抽成費率亦隨之增加。 Fiverr Fiverr主要以圖像設計、數位營運和寫作翻譯等領域為主。 與一般的接案網站不同,該平台允許業主自行挑選和購買項目,並尋找合適的接案者。 由於接案者提供的服務項目多數起價為5美元,因此該平台也被稱為「5元外包網」。 Freelancer Freelancer,一個起源於澳洲的全球性接案平台,自2009年創立以來,通過收購多個外包服務網站,截至2021年已擁有超過5563萬註冊用戶。 這個平台提供廣泛的案件種類,涵蓋設計、法律諮詢、會計和程式開發等領域。眾多著名企業,包括亞馬遜、谷歌和德勤等,都選擇在這裡發佈工作,提供數以千計的不同類型職位。 Freelancer的一個顯著特點是快速的投標反應,用戶發佈技能後,可能在60秒內就會收到第一個投標。此外,平台對成交案件收取10%或5美元的服務費,這一點與Upwork相比,其抽成相對較低。 Guru Guru是一個以程式開發案件為主的接案平台,該平台的用戶和接案者大多位於美國。 如果你是工程師或開發者,並且正在尋找自由工作的機會,那麼Guru可能是一個不錯的選擇。該平台目前有超過一千個遠端工作的機會,包括網頁開發設計、UI&UED、電子商務等等。 最高的薪酬可以達到1k-2.5k美金。你可以直接聯繫崗位的發佈者,立刻找到適合自己的遠端工作。 Toptal Toptal是一個專注於商業、設計和科技領域案件的全球性接案平台,集結了眾多頂尖企業和專業人才的需求,對於渴望快速提升個人品牌和職業發展的設計師而言,這是一個不錯的選擇。 作為全球頂尖接案平台之一,Toptal主要針對高端業務市場,提供包括開發、專案管理、設計、產品管理和財務等專業領域的工作機會,這些高級職位通常能帶來更豐厚的回報。 然而,需要注意的是,Toptal的申請流程非常嚴格和複雜,對於剛入行的新手而言,可能會顯得有些困難。 Remote ok Remote ok是一個專注於科技產業的接案平台,專門提供網頁製作、設計和軟體開發等外包職位。 這個平台不僅能幫助尋找遍佈全球的遠程工作機會,還允許用戶發布招聘廣告,尋找合適的專業合作夥伴。Remote ok匯集了來自世界各地的多種職位,用戶可以根據所在地區、薪資待遇和個人專長來挑選最合適的工作。 此外,平台還與全球500強企業建立了合作關係,為用戶提供了在這些頂尖企業中遠程工作的機會,這為專業人士提供了難得的工作體驗。 隨著技術的不斷進步和全球化工作趨勢的發展,自由工作者擁有了前所未有的工作機會和靈活性。從Upwork的廣泛案件到Toptal的高端市場,再到Remote ok的科技專長,每個平台都以其獨特的方式滿足了不同自由工作者的需求。 選擇最適合自己的平台,結合個人專業技能和興趣,自由工作者不僅能夠實現地理上的自由,也能在職業生涯中不斷進步和成長。在這個充滿可能的時代,讓我們把握機會,開創屬於自己的自由工作之路。 -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 23, 2024

別讓生病成為異地旅行的麻煩!給數位遊牧者在旅行時的 5 個健康建議

許多數位遊牧者經常面對全世界移動的狀況,而在遊歷世界時,保持身心健康對於維持工作效率和享受新體驗至關重要。 擁有健康體魄能讓你避免生病的困擾,進而避免在異地他鄉就醫的麻煩。 然而,面對不斷變化的環境,保持健康絕非易事。 因此這邊將分享五個數位遊牧者保持健康的建議: 一、隨時注意自己的基礎健康數值 建議每天早上檢測基礎體溫和心率。有些人會利用相關的 App 測量,也有些人會習慣使用 Apple Watch 或智慧手錶,因為內建的應用程式可以幫你在配戴時追蹤,並且將資料自動同步到手機中。 這些是反映新陳代謝狀況的好方法。但除了體溫與心律,還建議可以更頻繁地追蹤甲狀腺、膽固醇、基礎代謝率以及維他命、鐵、鈣等重要營養素。 因為利用這些資訊,你能建立一套有效的反饋系統,了解不同環境對身體的影響,管理活動量和對壓力的反應。這不僅能及早發現疾病,也能根據你的體力調整生活方式。 二、習慣自己煮 雖然很多數位遊牧者到了異地,會想品嘗當地美食。但是多吃自己做的食物也是有理由的。 首先,即使你選擇了評價很高的餐廳,你仍然無法確定食材的品質,而且也無法確定自己是否吃得慣。 此外,很多餐廳為了讓菜色香味俱全,經常使用過量的添加劑,或者重油重鹹,這些長久以來都會你的身體健康造成影響。 但這不是要你在數位遊牧時完全不要外食,而是可以增加自己煮的比例。舉例來說,有些人會把周末當成是外食日,周間維持自己煮的習慣,這樣既可以享受美食,也可以保持健康。 此外,當地的超市與雜貨店往往比觀光客聚集的餐廳更能展現當地特色,在裡面可以買到許多當令的在地蔬果,並且可以透過接觸蔬果,採買到更新鮮的食材。 或許廚藝是許多人卻步的理由,但是為了打造健康的身體,花時間精進是非常划算的投資。 另外,如果對動物蛋白有疑慮,可以多食用蛋類,因為和其他肉類相比,雞蛋的品質和營養價值較不會因為飼養方式、飼料的選擇、使用的藥物等差異而有太大變化。 三、多補充水分 這感覺很簡單,但卻非常重要!設定每天的飲水目標,並持續追蹤你的飲水情況,以確保你每天都有攝取足夠的水分,正常的計算方式可用體重乘上 30 到 35cc 來計算,例如體重 60 公斤的成人,每天需攝取約 1800 到 2100cc 的水。 多喝水有助於排出身體的毒素、調節體溫、控制食慾、維持新陳代謝和大腦認知能力等,但考慮到許多國家的自來水並不能生飲,建議可以帶一個攜帶式的淨水器與保溫瓶,比仰賴塑膠瓶裝水更好也更節省開支。 四、調整生理時鐘,改善睡眠 我們的身體根據一個 24 小時的生理時鐘來調節起床和入睡、荷爾蒙分泌等過程。充足的睡眠有助於刺激免疫系統,促使產生更多增強抵抗力的免疫蛋白,從而增強身體的抵抗力。 一旦休息充足,人體的精神和體力都會變得特別好。對於受傷或生病的人來說,保持良好的睡眠習慣還可以加速康復的過程。 甚至可以說,許多現代疾病與生理時鐘失調和缺乏優質睡眠有關。 但是這對頻繁改變時區的數位遊牧者來說是一大挑戰,畢竟時差很容易影響生理時鐘。 要調整生理時鐘,你可以早上喝加海鹽的檸檬水、做快速負重運動、喝優質蛋白質奶昔或咖啡來提升荷爾蒙分泌。 晚上則應減慢節奏,減少藍光接觸(減少看螢幕時間或使用應用程式過濾藍光),或服用維他命C、鎂或鋅來降低壓力荷爾蒙。 建議至少睡滿七小時,對身體會是最好的。 五、建立自己的規律性 遷徙是數位遊牧者必經的過程,但即使外部環境不斷變化,也可以通過建立規律的習慣,創造內在的穩定感。 比方維持一致的睡眠時間,養成早起的習慣,並透過一些日常儀式,如冥想、寫日記、散步或與親人聊天,讓你能輕鬆愉快地開始新的一天。 建立一套無論在哪都能實行的運動計劃,無論是早上或是晚上,選擇一個最適合你的時間,即使是 10-15 分鐘也可以,重點在於規律,盡量養成每天走一萬步的習慣,讓規律的運動促進身體的新陳代謝。 總的來說,無論你身在何處,保持健康和活力都是至關重要的。透過了解自己的健康狀態、調整生理時鐘、自己煮食物、多喝水,以及建立自己的常規,讓你可以在享受遊牧生活的同時,確保自己的身心健康。 希望這些建議能對你的數位遊牧生活有所幫助,讓你在享受旅行的同時,也能照顧好自己的健康。 -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章! 讀者若對文章內容有疑問或需要進一步的討論,歡迎直接透過電子郵件 info@ftpm.com.tw 與我們聯絡。

February 23, 2024

數位遊牧時,如何克服不同語言間的溝通障礙?3 個你可能沒想過的學習方法與資源推薦

多數人對於數位遊牧生活的想像常有幾個要素,包含不同於台灣的異國景致、身邊來來往往的外國面孔、搭配大家常說「很 Chill」的工作空間與氛圍。但在這些夢幻要素背後,其實有個非常現實的挑戰,那就是語言。 最常用來溝通的英語,你說得流利嗎?去到中文不通、英語也不通的國家,你能以基本程度的當地語言確保生活無礙嗎?甚至,哪天你發現共事的夥伴或客戶只會講他們國家的語言,你該怎麼辦呢? 有的人可能會想:「靠 Google 翻譯不行嗎?」Google 翻譯或越來越多的 AI 翻譯工具當然可以帶來幫助,但我們不能否認的是,在日常生活中很難以這些輔助工具解決所有溝通情境,甚至在一些工作場合中,這看起來還是稍微「有失專業」。 正因跨語言溝通能力在數位遊牧過程及全球化時代下都非常重要,一位數位遊牧者 Jay 在他的部落格上,就以溝通為導向,提及幾個學習方式與資源。包含: 1. 善用語言學習網站 / App 在分享中,Jay 推薦使用 Lingoda 這個語言學習網站 ,並提到它特別之處在於強調實戰應用,且除了一般語言教學,課程中也會融入文化層面的內容,幫助你更透徹認識個別語言。目前,Lingoda 提供德語、英語、法語及西班牙語課程。 除了以上語言,若有需要,你也可以選擇報名商務英語課程,學習包含談判、演講或書信寫作等更進階的應用面向。 當然,若你本來就有習慣使用的語言學習網站或 App,也未必需要因此改用 Lingoda。畢竟語言學習的核心是持之以恆,在習慣且喜歡的平台持續學習與應用,語言能力也才能逐步提升。 (Photo from Freepik) 2. 邊旅遊,邊學習 在語言學習網站中,我們可以透過擬真的情境來學習,但除此之外,我們也可以在日常生活中多聽、多用,讓語言能力進步。不過要讓我們願意多聽、多用,「有趣」當然是關鍵要素之一,很多人常利用追劇來提升語言能力,在 Jay 看來,旅遊也能起到同樣的效果。 如果你具備基本的英文聽力程度,他建議可以參與如 WegoTrip、Tigets 等旅遊網站的行程。這些網站的旅遊產品相對注重當地文化內涵,大多也會提供英語語音導覽服務,你可以在旅遊的同時了解當地文化,並且透過語音導覽吸收更多英語表達方式。 不透過刻意和痛苦的學習,也提升語言能力! (Photo from iStock) 3. 參與線上社群 在網路時代,線上社群也是我們接觸使用不同語言者的好用管道。除了尋覓興趣性質或者與你的專業技能相關的社群,Jay 也特別提及 Teemyco 這個提供 B2B 線上辦公室服務的網站。如果你任職的公司有跨國部門,且有使用這類服務,你也可以把握機會多和使用不同語言的同事互動。 在具備基本對話能力後,向該語言使用者學習更道地的用詞、表達方式甚至俗諺,不正能幫助你把一個語言講得更溜、更 Pro 嗎? 若你正在數位遊牧中且為以不同語言溝通所苦,不妨參考以上方法來試試看;若你是正在規劃開啟數位遊牧生活,也可以提早開始準備,幫助接下來的遊牧生活更順利! -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章! 讀者若對文章內容有疑問或需要進一步的討論,歡迎直接透過電子郵件 info@ftpm.com.tw 與我們聯絡。

February 23, 2024

Capital of Digital Nomads!泰國清邁為何是數位遊牧的首選?

來到清邁咖啡廳,你會發現這裡這裡聚集了來自世界各地的工作者,他們點上一杯咖啡、打開筆電,就開始遠端工作。 清邁堪稱是「Capital of Digital Nomad」,是世界遠端工作者、自由工作者數位遊牧的首選之地,在不少媒體、組織所做「數位遊牧民族最喜愛的城市」統計中,清邁總是名列前茅,許多數位遊牧新手將清邁當為第一站,甚至老手也在此流連忘返。 為什麼清邁這麼受歡迎?五大原因告訴你! 一、生活成本低 在清邁生活,物價十分低廉,根據 Nomad List 統計,在清邁生活,一個月整體生活費約 982 美元(約 3 萬多元台幣)。 以住宿來說,通常一天花 200 至 500 元台幣,就可以住到 CP 值高的旅館,除了青年旅館,還有 Co-living Space、短租公寓等,甚至一個月的花 1 萬至 2 萬元,就可以住進電梯大樓,內含游泳池與健身房,享有不錯的住宿體驗。 如果你想了解更多物價細節,可以查看 NUMBEO。 二、安全 清邁的治安也十分良好,NUMBEO 「Safety Index by City 2024」調查中,在全球 333 個城市中,清邁排名 22 ,高於位列第 23 名的新加坡,與第 25 名的東京。 三、休閒娛樂豐富 清邁除了擁有豐富的自然環境與歷史文化景點,不僅能讓旅客認識並體驗在地風情,清邁的夜生活也十分豐富,不僅有夜市,還有許多酒吧,往往聚集許多來自世界各地的旅人或數位遊牧者,在此喝酒、聊天。 此外,許多數位遊牧者,也會自主發起活動,像是一起去觀光,也有慢跑、攀岩、拳擊等活動,還會有許多數位遊牧者相約舉辦講座,一起交流彼此的經驗。 在清邁,不用擔心下班後沒事做! 四、良好的工作環境 堪稱是「Capital of Digital Nomad」,不管網路還是工作環境,都很友善數位遊牧族群,許多咖啡廳都有穩定的 Wifi 與插座,也有許多共享工作空間,甚至開放 24 小時,許多住宿空間也有為數位遊牧者設計辦公空間與會議室。因此,不必擔心找不到地方工作。 五、數位遊牧者交流 清邁有來自世界各地的數位遊牧者,你可以在這裡認識不同國家的朋友,互相交流遊牧經驗,遇到不熟的事物,也可以有人請教。在社群上,也有一些清邁數位遊牧社團,幫助你更了解在地生活。 不管你是數位遊牧新手或老手,泰國清邁絕對值得你造訪! -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 22, 2024

職涯發展不易?時常覺得孤單?踏上數位遊牧前,你應該知道的現實!

「只工作,不上班!」帶上電腦,到世界各地工作,這樣的數位遊牧(或稱數位游牧,英文為 digital nomad)生活,一直是許多人嚮往的工作與生活模式。因為自己不再像個社畜,反而可以對自己的生活有更高的掌握度。 但你知道嗎?其實有不少數位遊牧者,最後選擇返回職場,甚至網路上也有不少人分享,數位遊牧生活下的掙扎,或是邊旅行邊工作沒有想像中美好。 編輯整理了數位遊牧者最常遇到的三大困境,想要踏上數位遊牧的你,不妨先參考看看! 一、找不到長期職涯的發展方向 「長期職涯」如何規劃,是許多想要長期投入數位遊牧的人,一直以來的煩惱,或許也是最重要的議題。 有些數位遊牧者,選擇直接從現有工作離職,透過接案或是自創品牌,投入數位遊牧。這背後首當其衝,就是得面對收入不穩定的問題。你的經濟狀況是否能承擔沒有案源、收入不穩的狀況?甚至,這份接案工作,或自創品牌該如何長期發展?或是,它如何對你職涯的累積有所幫助? 許多人數位遊牧者因為脫離公司雇傭體制,自己接案或自創品牌,但職涯遇到瓶頸,不知道如何突破,加上長期收入不穩,或是薪資成長性不高等,反而更加焦慮,最終只好返回傳統職場。因此,這些都是你必須思考的議題。 此外,如果你有明確的職涯規劃,也還是某間公司底下的員工,透過遠端工作的模式,提供自己的專業,或許你的壓力會小很多。不過,也有數位遊牧者分享,自己向原有公司申請變成遠端工作的型態,但是相較其他進辦公室上班的同仁,自己在升遷、加薪上格外困難,因為老闆對於遠端工作的員工,還是沒有那麼信任。最終,為了長期職涯發展,還是選擇回到辦公室。 如果你對這個主題感興趣,可以閱讀《我該放棄穩定低薪正職,從事不穩定但高時薪的接案工作嗎?》這一篇文章,幫助你進行思考。也可以收聽《大人的small talk》「數位遊牧誌」的系列節目,我們採訪了許多數位遊牧者,邀請他們分享如何開始數位遊牧,以及長期職涯規劃,值得你參考。 二、工作一樣不輕鬆 許多人會以為數位遊牧就是在海邊咖啡廳一邊看著海,一邊悠閒地工作,心想著下班就可以出去玩,但事實上並不完全如此。 很多時候,數位遊牧者的工作量,與過去在公司上班時一樣多,甚至更多,若沒有好的時間管理能力,加上一直分心想要旅行,最終可能導致事情做不完,也做不好,休息、旅行時公事也一直打擾,最後落得兩頭空。 若你四處旅行,有時也得適應在不同環境下工作,甚至配合不同公司、客戶的時差,工作與生活反而更加混亂。 不少數位遊牧者在社群分享,自己數位遊牧的工作壓力並沒有比較小,甚至有些人還得承擔自由接案、創業的不穩定性,整體而言並沒有比較輕鬆。這也是他們最終回歸傳統職場的原因之一,認為「既然工作一樣繁忙,不如回歸穩定的傳統職場」。 數位遊牧中時間管理的能力格外重要,你可以參考時間管理相關的文章,或許對你有所幫助。 三、孤獨感 數位遊牧生活,也可能不是你想像中的充滿歡樂,可以透過旅行結交世界各地的朋友。 由於數位遊牧者大多都是自己一個人遠端工作,就算是某間公司底下的員工,但因為長期遠距,也可能跟同事不太熟。當遇到問題,或是想要找人交流,常常找不到人,這時滿滿的孤獨感就可能席捲而來。 許多人一邊旅行一邊工作,旅程上雖然會遇到許多同樣在數位遊牧、志同道合的人,但大多都是萍水相逢,很難建立起深厚的友誼。 有些數位遊牧者會創立社群,與其他人進行交流、一起工作,保持聯繫,也會定期舉辦講座分享經驗,因此在開始數位遊牧前,不妨加入一些社群,不僅可以認識更多數位遊牧者,也能建立一些連結。 你也可以參考這一篇文章《遠端工作社交只有一個人怎麼做?7 個方法讓你再也不當邊緣人》,幫助你在交友上更加順利。 以上是許多數位遊牧者最常分享的遊牧生活背後的現實狀況,在踏上數位遊牧前,可以先評估看看自己的狀況是否適合,也可以多參考其他遊牧者的經驗,會對你更有幫助! -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 22, 2024

時間管理 Q&A:不一定是沒時間?用「時間顆粒度」打敗拖延與干擾

每一次在上時間管理課程的時候,常常會遇到有人提出這類問題:「工作上太忙碌了,所以真正重要的目標常常都無法推進。」、「太常被打斷、干擾,所以排好的計畫也往往拖延。」 這時候,通常我們第一時間的反應大多是:「如何減少干擾與臨時任務?」、「如何讓自己可以擁有更多更長的專注時間?」、「如何逼自己去做當下因為很累、很忙而不想做的重要事情?」 不過,上述幾個解決辦法,其實很容易在現實中撞牆: 「如何減少干擾與臨時任務?」 如果是一個職場中的工作者,有可能要求客戶、老闆都不要打斷自己工作,都不要有臨時任務嗎? 「如何讓自己可以擁有更多更長的專注時間?」 有很長的專注時間,當然不是壞事,但真的有很長的時間時,我們就能立刻變得很專注嗎? 「如何逼自己去做當下因為很累、很忙而不想做的重要事情?」 都已經很累、很忙、很不想做,逼自己去做,真的就會想做嗎?還是更不想做? 而或許從一個小小的觀念做個轉念,我們就能更從容有餘裕的面對上述問題,找到自己可以掌控的時間,並且打敗拖延,克服干擾。這個小小的轉念,稱為「時間的顆粒度」。 「時間的顆粒度」,可以概略定義為「完成行動的一個基本時間單位」。 讓我們一起來思考看看,不同的「時間的顆粒度」,會發生什麼不同的情況。 假設現在我要做一份報告,如果我的「時間顆粒度」是早上時段、下午時段、晚上時段這麼大的單位,例如做一份報告「感覺」大概要 3 個小時,所以想要找到「3 小時」的時間空檔來完成這份報告,那麼我的「時間顆粒度」就是 3 小時。 這時候,我開始在未來的行事曆上,想辦法找出 3 小時的空檔,有可能找不到(因為被各種會議、行程佔滿了),於是我叫苦連天,想說只能晚上加班來把這個報告完成了。當然,一旦要占用到加班時間,一定覺得更加痛苦,更不想做。 也或許,我在未來的行事曆上,真的找到一個 3 小時的時段,於是我把做完報告這個任務安排上去。但是,現實往往是到了那一天的這一個時段,我發現出現一個臨時會議,或者做到一半時來了客戶電話,還是說當下我很累沒有心情去做。於是,無論是哪一種理由被打斷,我往往會拖延到另外一個覺得有 3 小時空檔的時段來執行,這往往還是那個晚上加班的時間。 同樣假設現在我要做一份報告,但當我們的「時間顆粒度」是 30 分鐘,甚至更短的單位時,會發生什麼事情呢? 這個意思不是我想辦法把做報告變成可以 30 分鐘內完成,而是當我們意識到「時間顆粒度」是 30 分鐘為單位時,我會主動地把一個可能需要 3 小時的報告任務,分割成「 6 個 30 分鐘的小行動」,例如: 先寫出目前我腦中有的大綱 設定報告的目標,以及目前尚未解決的問題 詢問有經驗的人如何解決問題 針對問題去找三份補充資料 調整大綱並確立報告的關鍵論點 和老闆(客戶)確認關鍵論點可以推進 撰寫報告開場 撰寫報告分析 撰寫報告結論 咦?你說怎麼拆一拆,超過 6 個行動耶?這時候你就會發現,原本我們設想的那種「3 小時時間顆粒度」還會遇到一個麻煩,那就是最後真正需要的時間,往往超出自己模糊預估的時間,以為半天能完成的任務,結果根本不夠!原來根本需要快 5 個小時才能好好完成這份報告,於是晚上加班現在要變成凌晨熬夜了!! 只有當「時間顆粒度」變小後,我們放下對任務的模糊想像,開始具體的拆解出每一個小小時間單位要推進的行動,這時候反而可以更精準的估算需要的總共時間。 但是,也不是要找另外一個 5 個小時空檔來一口氣完成這個任務。 當時間顆粒度變小,我們還會看到幾件事。首先,我們可以「看見」更多可以拿出來運用的時間空檔,例如原本早上的通勤時間,可能覺得也就 20 到 30 分鐘,應該只能滑滑手機吧?但是當「時間顆粒度」變小後,你就會看到「寫出腦中大綱」、「設定報告目標」、「傳訊息問個有經驗的人」等等,其實都有可能在這個小小的空檔執行。 接著,我們可以開始「接受」被打斷,並且被打斷也不會太大程度影響自己的時間安排。如果早上原本的專注時間被叫去開會了,回來後還有一個小時,依然還是可以推進兩個行動單位,不需要完全放棄。 然後,我們可以「意識」到有些行動可以馬上開始做(甚至,必須現在就開始做)。例如要趕快有大綱,才能找有經驗的人問問題,那麼我只要趕快找到今天有空檔的 30 分鐘把大綱產出就好,甚至現在你在看這篇文章的當下就一定是一個對你來說的空檔,不如就馬上來產出。 「時間顆粒度」愈小,我們安排時間就愈有彈性,並且更能面對各種被打斷的變化,也能看見更多原本看不到但其實可以運用的空檔時間,甚至我們能夠更精確的計算推估時間。 (延伸閱讀:克服拖延 5 個進階步驟,以養成閱讀學習等生活習慣為例) 我常常在時間管理課程中,讓學員練習把「時間顆粒度」變小,重新看到任務的可能性。最近的時間管理課程,我就收到不少學員回饋,提到這為他們找到、發現原本有很多可以運用的時間,並且開始能真正推進目標。 這裡我就挑選兩位朋友練習的很棒的例子,給大家參考看看(有適度改寫)。 第一位朋友原本有一個目標是:「半年把家中亂丟的數百本書,清掉不需要的,留下需要的」,原本想要找周末完整好幾個小時的空檔來做,但是當然一直拖延,畢竟周末有更好玩的事情啊!但是當重新切割「時間顆粒度」後,這位朋友找到的方法是「每天下班一回到家,花十分鐘清理一落 15 到 20 本不需要的書。」 這樣一來,當「時間顆粒度」變小,我們會發現原來不用刻意安排一個大段時間去做某件事,回家一點點空檔,順手一做,進度也可以往前推進。 而且,或許就在這順手一做的 10 分鐘,發現一本之前買了但亂丟,可是對現在自己很需要的書,那麼或許這個禮拜的讀書計畫就可以用上這本書了! (可以延伸閱讀:工作愈忙愈要學習,問題不在沒時間、沒效果,試試這三步驟) 第二位朋友原本遇到的困境是:「工作性質時常會被中斷、電話接不完,自認一天沒有完整的一小時可以做完交辦事項。從沒想過零碎時間使用,十分鐘至三十分鐘,只要工作有一小點的進度,終會積沙成塔。」 而最後這位朋友上完課後,對於自己處理公事進行了「時間顆粒度」的改善,並跟我分享了他的方法: 以前的做法,想要等到完整長時間一次整理好會議記錄: 每日有很多人員面談會議 結束後要完成記錄回報主管 但這樣的記錄,時常堆積到星期五才將星期一的會議紀錄發出 這時候要花很多時間在整理當初的會議紀錄 而且因為遺忘等,需要回想的時間變得更多 現在縮小「時間顆粒度」後的方法: 面談時就記錄關鍵字並完成大綱(利用會議中的小型「時間顆粒度」,開始採取行動) 利用面談後,那一天的其他零碎空檔,把關鍵字延伸成完整記錄,一次推進一段即可(例如午休吃完飯後,下午開會前、後,其他工作之間的片段等等,每次15分鐘左右其實就能推進一小段記錄補完) 於是面談完第二天,透過幾次的空檔推進,就能發出會議紀錄 最後的問題是,會有哪些原因,導致我們無法輕易的縮小「時間顆粒度」,總是不知不覺的往很大的「時間顆粒度」去設想呢? 我這邊列出幾個可能的原因,做為這篇文章的最後提醒: 1. 接收到任務後沒有拆解 要做一個報告,沒有主動拆解成幾個可以分段完成的小步驟 延伸閱讀:拆解下一步行動的思考流程圖範本,你也做得到專注不瞎忙的參考步驟 2. 之前沒有記錄自己實際執行的步驟 不知道做報告可以拆解成多少步驟,那就先記錄一次自己做了什麼步驟,下次就知道怎麼拆解了 延伸閱讀:工作愈忙愈要記錄與回顧,寫「任務日誌」是提升效率關鍵 3. 完美心態、定型心態作祟,沒有轉變成成長心態 要把書都整理好,只想到要一口氣整理好,沒辦法接受每次處理掉一點點 沒有完美整理好,但找到需要的書,其實就可以了 延伸閱讀:覺察時間管理習慣中的定型心態,開啟「成長心態」的轉變 -- 本文轉貼自:電腦玩物 (原文連結) 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 22, 2024

美國行銷顧問 10 點建議,教你轉型成為自由工作者!

很多人嚮往自由工作者的「時間自由」與「地點彈性」,因此會想將其當作自己的職涯發展目標,然而學校沒有教過我們如何成為一名自由工作者,甚至沒有讓我們覺得這是一個值得考慮的選擇。 因此,普通人對於如何轉職成自由工作者可能沒有那麼熟悉,大多數人會誤以為,自由工作者只是在結束一份全職工作並開始另一份全職工作的空檔期間,作為一種臨時的解決方案。或者,他們可能只是認為自由工作是在做全職工作之餘,花時間做的副業。 美國的行銷顧問 Brian Honigman,在成為自由工作者的十年後,他將自己的經驗總結下來,並在 Fast Company 網站上分享了 10 個建議,給那些想要選擇自由工作者作為職業選擇的人。 1.確定「利基點」 Honigman 提到在成為自由工作者之前,必須在你能提供的專業知識與市場正在尋找的技能需求間找到平衡點。 不論是專注於高度專業化的產品、為特定類型的客戶或行業提供服務,還是提供互補的服務組合,都應選擇一個能夠反映優勢、易於快速理解並受到歡迎的利基市場。 作者提到,自己為媒體、科技公司、非營利組織制定社群媒體和內容行銷策略,並提供諮詢、教學和培訓。這種方式清楚地劃分了自己的服務對象和能提供的具體服務。 所以,成為自由工作者,你所提供服務並不是要包山包海,反而應該專注在幾個你熟悉的特定領域,因為這樣一來可以讓你更容易受到客戶注意,二來能幫助你進一步磨練自己的技藝,讓你的品牌更能得到客戶的信賴。 2.公開分享想法 Honigman 認為,與客戶建立信賴的另一種方法,是不斷輸出自己的觀點。 不論是透過社群媒體、部落格、Podcast 或其他方式,向大眾發布與你的專業知識相關的內容,都可以幫助客戶發現你並直接從你提供的專業知識中學習。 作者也有提到,自己也定期在 LinkedIn、印刷出版品,以及作為他人 Podcast 的嘉賓,分享自己對於行銷的想法,這幫助他能不斷擴張自己的接觸到客戶,也能建立起自己專業的品牌人設。 通過分享知識免費提供價值,當潛在客戶找到你時,你也不必再重頭介紹自己,因為他們可以藉由你提供的知識來評估你的專業。 3.專注人際網路 作為一名自由工作者,人脈至關重要。如果能持續、有意識地為人脈中的人提供服務,那長時間下來,將會有機會建立一個強大的人脈網路,客戶會願意向其它人推薦你,並且在你困難的時候提供幫助與指導。 4.將收入組成多樣化 因為自由工作者的收入很長時候是不穩定的,有可能一下子賺很多錢,也有可能好幾個月都沒錢進帳,因此要建立一個以上的收入來源,是自由工作者能否長期經營下去的關鍵。 作者表示,根據自己行銷的技能,開發了四個收入來源,分別是職業指導、教學課程、諮詢專案和領導培訓活動。 多元的收入組合能幫助自由工作者在提供價值的同時,也能獲得金錢上的保護,當某一端的市場發生問題時,至少還有另一端的收入可以填補資金短缺。 5.建立信譽 作者在這邊提到 Dorie Clark,一位從事自由工作長達 17 年的商業戰略顧問,她曾說:「在你的職業生涯早期,確保你被認真對待是至關重要的。要做到這一點,最好的辦法就是盡快累積『社會證明』。」 這可能是在大學進行客座演講、與知名客戶合作、在著名出版物中被引用或撰寫文章,或獲得該領域重要人物的推薦。這種社會證明可以提高你的可信度,增加你獲得更多你想要的機會的機會。 Clark 認為必須針對如何獲得這些榮譽而制訂計劃,像她就在職業生涯的早期,向數十所大學發送電子郵件,推薦自己成為客座講師。這讓沒有任何 MBA 和博士學歷的她,如今在杜克大學的商學院任教。 6.保持可靠性 Honigman 認為,要想高效並具有持久的競爭力,能夠被客戶一聘再聘,一個常常被忽視的方面,就是要成為客戶可靠的合作夥伴。 想要保持可靠,最大的關鍵就是在於容易合作。 雖然你提供的服務,主要是為了滿足客戶的需求,但客戶是否再次找你,你所提供的體驗才會給客戶留下深刻的印象,甚至將你推薦給其他人。 這並不意味著你必須總是表現完美,而是要向客戶展現你有多重視這段合作關係,要在承諾的時間做承諾的事情,並確保溝通的過程開放。 7.持續提升技能 自由工作者必須主動提升自己的技能,因為這是保持競爭力的關鍵。 Honigman 表示,自己每年都會針對自己業務中的一些全新概念進行學習,以提高自己在某一領域的專業。 承諾每年一次成長機會的目的,是為了保證能夠安排時間,積極擴展自己的技能和經驗,而不是被動地學習。 這樣,就能繼續成為客戶的寶貴資產,適應新興技術和市場波動,發現新的職業興趣,並確保工作始終保持吸引力。 因此,自由工作者需要主動提高自己的技能,以保持自己與時俱進,走在自己領域的前端。 8.從錯誤中學習 作為一名自由工作者,你會犯很多錯誤,但只要從錯誤中吸取教訓,那麼從長遠來看,這些錯誤會讓你受益匪淺。 作者舉了一名雙語品牌戰略師兼平面設計師 Nicte Cuevas 為例,當時的他過於依賴與朋友的口頭協議,因此吃了大虧,但那次經歷也讓 Cuevas 明白了合約的重要性,之後在簽定合約時,也都會注意每個細節。 9.優先考慮能給你帶來快樂的事情 Honigman 提到,全職的自由工作者可能並不適合所有人。 但是,如果清楚利弊,就可以有意識地挖掘這種工作安排的好處,儘量減少其弊端。 自由工作者的一個主要好處是,你可以更靈活地控制與你合作的客戶、你承擔的專案以及你的時間排程。 要找到讓你對自由工作保持熱情和樂趣的那部分,這樣才能讓你對這種工作方式長期保持興趣。 10.不要害怕說「不」 最後,Honigman 認為,每條職業道路上都會遇到力不從心的時候,但種情況在自由工作者中就會尤為常見。 所以,你需要把自己放在一個可以自由說「不」的位置。這樣可以避免你因為接下低價格的工作而對困擾的客戶感到筋疲力盡。如果你沒有足夠的積蓄讓你有信心拒絕不想做的工作,那麼就不要急著轉成自由工作者。 這十項經驗,可以幫助你更好地適應的自由工作者的生活,並開啟一個可持續的自由工作者的職涯。 -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 22, 2024

吃素不方便過遊牧生活?全球 10 個最適合素食數位遊牧者的城市!

數位遊牧(或稱數位游牧,英文為 digital nomad)不僅是一種工作型態,更可以被視為一種「生活型態」,遊牧者在這樣的生活型態中工作,也在這樣的生活中吃、喝、玩、樂。不過講到吃,部分人心裡可能會有一個擔憂:「吃素怎麼辦?我如何知道一個地方對素食者友不友善、選擇多不多?」 關於這個疑問,國外一個專門分享素食相關資訊的網站 The Vegan Review,就盤點了 10 個最適合素食者體驗遊牧生活的城市。 我們一起看看有哪些! 【亞洲】 1. 台灣 台北(Taipei) 2017 年,台北被美國有線電視新聞網(CNN)評選為全球「十大素食友善城市」;2023 年《世界素食人口調查》又指出台灣素食人口比例高達 13%(約 320 萬人),位居全球第三。對素食遊牧者來說,台北無庸置疑是最佳選項之一! 2. 泰國 清邁(Chiang Mai) 常被視為最佳遊牧地點的清邁,同樣也是素食者的好選擇。更值得一提的是,在這個物價平易近人的城市,你可以用相對低廉的生活費用,換得豐富、美味的素食選項。 (Photo from iStock) 3. 印尼峇里島 坎古(Canggu) 講到峇里島,很多人腦中浮現的畫面可能就是漂亮的海灘,以及悠閒的生活氛圍。不過,和清邁同樣作為遊牧熱區的峇里島,素食的選項其實也遠比大家想像中更多喔! 4. 新加坡(Singapore) 「亞洲商業重心」之一的新加坡聚集了來自世界各地的工作者,各種文化、各種飲食習慣均有。也因此,就算你是素食者,來到這裡也不用擔心選項不足。 【歐洲】 5. 西班牙 拉斯帕爾馬斯(Las Palmas de Gran Canaria) 拉斯帕爾瑪斯擁有多種類型的素食選項,包含生素食主義(Raw Veganism,又稱生機飲食,指不攝取動物肉類與高溫烹調之食物)、無麩質飲食(Gluten Free)者,都能在此找到符合需求的選項。 (Photo from iStock) 6. 捷克 布拉格(Prague) 講到布拉格的飲食,很多人首先想到大概會是滿是「肉」的傳統料理,但事實上,近年來布拉格的素食人口也越來越多,並躍升素食者友善的城市之一。 7. 葡萄牙 里斯本(Lisbon) 和峇里島、清邁同樣是全球知名數位遊牧城市的里斯本,聚集了來自世界各地的工作者,也同樣永遠非常多樣的素食選項。 8. 德國 柏林(Berlin) 講到德國,很多人最先想到的料理可能是豬腳,或者其他肉類料理;但其實近年來,隨著移民人口增加,柏林的素食人口也跟著提升,2015 年時甚至被美國美食雜誌譽為「世界素食主義之都」。更讓人驚嘆的是,這裡還有著世界第一條「素食大道」Schivelbeiner Strase,不僅提供素食者豐富的飲食選項,「無動物」生活雜貨也一應俱全。 【美洲】 9. 美國俄勒岡 波特蘭(Portland) 波特蘭一向以接受各種生活樣態聞名,素食遊牧者在這裡,同樣不必擔心!除了豐富的素食選擇,這裡甚至有全世界第一家 Vegan Mall,讓你不必繞好幾個點,就能輕鬆享受多樣美食。 (Photo from iStock) 10. 墨西哥 巴亞爾塔港(Puerto Vallarta) 雖然比起墨西哥其他城市,巴亞爾塔港並非熱門的數位遊牧區域,但在這個靜謐的小地方,你可以同時享有便利的網路、合理的生活費與不必擔心吃膩的豐富素食選擇,不妨親自走訪! -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 22, 2024

歐洲四國數位遊牧簽證大揭密!申請條件、簽證費用報給你知

隨著科技的進步,愈來愈多的人選擇成為數位遊牧民族,透過遠端工作在全球各地生活。 其中,歐洲因其美麗的地理環境和豐富的歷史文化,深受許多數位遊牧民族的喜愛。然而,了解如何申請數位遊牧簽證的條件常常是一項挑戰,因為許多申請網站都是用當地語言撰寫,使人感到困惑。 因此,本文將介紹四個提供數位遊牧簽證的歐洲國家,並提供他們的簽證費用、收入要求和簽證有效期等資訊。 大部分國家共通的申請要求一般是: 申請人必須年滿18歲。 申請人必須是無犯罪記錄的外國公民。 申請人必須和不在他們所在的國家/地區的公司或客戶簽訂遠端工作的合約。 *申請人必須能用數位技術來提供遠端服務。 申請人必須有足夠的健康保險。 申請人必須達到各自國家確定的最低月收入以支付生活費用。 西班牙 申請條件: 1.持有來自認可的大學、學院或商學院的學士或碩士學位,或在當前專業領域擁有至少三年的相關工作經驗。 2.無論是自僱或為海外雇主工作,申請者都需要能證明其工作可以遠端完成,並且為一家營運至少一年的公司工作。 3.在過去五年中不得是西班牙居民。 簽證費用:80歐元(約86美金)。 收入要求:西班牙國家最低工資的200%,大約每月2,280歐元(約2454美金)或每年30,840歐元(約33192美金)。 簽證長度:一年,並有可能延長最多四年。 符合資格的公民:任何非歐盟/歐洲經濟區/瑞士國民的人。 葡萄牙 葡萄牙數位遊牧簽證是屬於國家 D8 類簽證,分為臨時居留簽證與長期簽證。 簽證費用:臨時居留簽證為75歐元(約81美金);長期簽證為90歐元(約97美金)。 收入要求:月收入必須至少是葡萄牙最低工資的四倍,大約每月 3,040 歐元(約3272美金)。 簽證長度:臨時居留簽證有效期限1年,多次入境,無居留許可;長期簽證有效期 4 個月,兩次入境,抵達後可獲得 2 年居留許可。 符合資格的公民:任何人都可以申請。但是,如果來自歐盟、歐洲經濟區國家或瑞士,則無需簽證即可進入葡萄牙、生活和工作。 希臘 簽證費用:75 歐元(約81美金)。 收入要求:每月 3,500歐元(約3767美金)。 簽證長度:一年,可以延長。 符合資格的公民:任何人都可以申請。 捷克 申請條件: 1.須先向捷克大使館申請捷克貿易許可證(Živno)。 2.申請簽證時,須通過捷克大使館的移民面試,面試的目的是多了解你的工作意圖、住宿、逗留原因、之前的教育程度等。 簽證費用:貿易許可證為每年45美金,但包含翻譯、保險、簽證申請等費用,總金額大約453 美金至 906 美金。 收入要求:銀行帳戶中需有 5,084 歐元(約5472美金)以上存款。 簽證長度:有效期限1年, 有可能展延2 年。 符合資格的公民:澳洲、日本、加拿大、韓國、紐西蘭、大不列顛及北愛爾蘭聯合王國、美利堅合眾國和台灣,任僅限於以下國家的護照持有者申請。 在科技的推動下,數位遊牧生活已成為一種新興趨勢。然而,要在全球各地自由生活和工作,了解如何申請數位遊牧簽證是一項重要的挑戰。希望本文能對有意成為數位遊牧民族的人提供幫助。 -- 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 21, 2024

南非擬發放遠距工作簽證,治安不佳、限電政策成挑戰

位於非洲的南非共和國,擁有豐富的文化與自然景觀,相較於其他非洲地區,經濟、生活與醫療環境好,是不少數位遊牧民族旅居的目的地之一。其中,南非的開普敦、約翰內斯堡有許多數位遊牧民族造訪,該市也擁有許多共享辦公室,或數位遊牧友善的住宿。 近日,南非政府公布最新移民草案,因應遠距工作的趨勢,預計發放遠距工作簽證和關鍵技能簽證,吸引專業技術人才旅居南非。 雖然目前簽證細節尚未確定,但南非政府率先透露,關鍵技能簽證將要求,申請人必須符合年收入最低 100 萬蘭特(55,000 美元,173萬台幣)的標準,未來的規定也會在年齡、語言、工作經驗等上提出要求。更多的內容,需再等政府法案正式通過。 不過,南非部分地區犯罪率高,且自2023年起,根據台灣外交部旅遊警示,南非為「橙色警示」,也就是「避免非必要旅行」的國家。 尤其,台灣外交部旅遊警示說明,目前南非的「限電」政策,持續影響民生、產業等供電,且境內治安不佳,持槍搶劫、傷害事件頻傳,要去當地旅遊、辦公的人,需格外小心。 -- 責任編輯/邱于瑄 追蹤數位遊牧臉書粉絲團,與 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 21, 2024