全部文章

260 posts

Sort by Latest

台湾数字游牧全攻略|台湾数字游牧 4 大城市推荐!交通、生活成本、英文友善程度等大评比

台湾数字游牧|城市介绍 台北 台北作为台湾的首都,是台湾的经济、文化和科技中心,并且高度国际化使得英语普及率高,对于外国人士十分友善。如果你第一次来到台湾,又喜欢热闹、繁华的生活,台北绝对是你的首选。 台北拥有全台最健全的捷运、公交车系统,四通八达的路线遍布台北、新北共二十一个行政区,不管你想逛人潮热络的西门町、迪化街、淡水码头,还是享用饶河、宁夏夜市里的特色小吃,还有各式美食餐厅,搭大众运输工具通通到得了,交通非常方便! 尤其,台北就像一个不夜城,你可以到信义、东区体验台北的夜生活。同时,还有许多 24 小时营业的便利商店,不管多晚都买得到东西吃。 交通便利度:★★★★★(全台最完善的捷运、公交车系统) 生活成本::★☆☆☆☆(住宿与餐饮都偏高) 英文友善程度:★★★★☆(旅游区与年轻人多可沟通) 台北蒋介石纪念馆(Photo from iStock.) 台中 台中可以说是台湾最宜居的城市,有着较低的生活成本、宜人的气候,而且台中位在台湾中部,跨县市的南来北往都很方便。在台中市区的移动,你可以透过捷运或公交车,捷运与台北相比虽然略逊一筹,但是公交车系统规划完善,不论是久居或旅游都很适合。 建议你选择靠近市中心的西区或南屯区,生活机能佳,有较多咖啡厅与共享工作室,还可以探访彩虹眷村、审计新村、草悟道、逢甲夜市等著名景点,如果你想体验台中夜生活,这里的特色酒吧和夜景餐厅也绝不容错过! 交通便利度:★★★☆☆(捷运规模较小,公交车与机车为主) 生活成本:★★★☆☆(中等偏低) 英文友善程度:★★★☆☆(基本旅游沟通可行) 台中审计新村(Photo from iStock.) 台南 台南因为有众多古迹、历史建筑、文化遗产而被称作「古都」,并以各式传统美食、温暖的稳定气候、悠闲的生活步调与低廉的生活成本吸引大量游客前往观光,想要更认识台湾在地文化,台南绝对是首选! 在台南移动,虽然没有捷运系统,但是市中心的公交车班次多,且热点较集中。不过离开市区,可能就得租车或是搭出租车移动。 建议你选择中西区、安平区,搭乘公交车或漫步在这座城市,欣赏传统美学与现代艺术的结合,从孔庙、台南美术馆二馆到充满美味小吃的国华街、花园夜市,或者到安平的赤崁楼、老街、渔光岛,绝对能让你享受工作和生活间的平衡! 交通便利度:★★☆☆☆(市区靠公交车与步行,无捷运) 生活成本:★★★★☆(生活费低,吃住便宜) 英文友善程度:★★☆☆☆(基本旅游沟通可行) 台南孔庙(Photo from iStock.) 花莲、台东 台湾东部拥有壮阔的自然美景,且这里的生活步调慢,居住氛围清幽静谧,不过花东的交通系统相对不完善,建议租车或搭出租车移动。在花东生活能用较低成本享受更高的生活质量,不管是位于台东的三仙台、伯朗大道、知本温泉,或是花莲的太鲁阁国家公园、清水断崖、七星潭等,辽阔海洋与环山美景都能让你赞叹大自然之美。 尤其台东的都兰地区,有许多的外国人定居于此,有些人是爱上东部的慢步调生活,有些人则热爱在这里冲浪,有些人则爱上这里的阿美族原住民文化。 如果你希望挣脱束缚、远离城市喧嚣,享受自由奔放的生活,那么台湾东部绝对能为你带来丰富的灵感泉源! 交通便利度:★☆☆☆☆(铁路为主、少量公交车,建议租车) 生活成本:★★★★★(物价相对较低) 英文友善程度:★★☆☆☆(基本旅游沟通可行) 花莲玉里红桥(Photo from iStock.) 台中三仙台跨海步桥(Photo from iStock.) 延伸阅读: 台湾数字游牧全攻略|签证、换汇、天气、网络一次看 -- 作者/林昕嫒、数字游牧编辑群 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

April 9, 2025

外国人来台湾数字游牧,超过 90 天就要缴所得税!外国人来台所得税细节、算法一次看

许多外籍人士考虑来台数字游牧,今年台湾政府也开放数字游牧签证申请,让更多人跃跃欲试,不过许多外国工作者最关心的问题之一就是:是否需要缴纳台湾所得税?如果需要,又该如何计算? 本篇文章将针对台湾所得税规则,帮助数字游牧者厘清在台税务义务,避免因不熟悉法规而产生不必要的税务风险。 是否需要缴纳所得税,要看在台「居留天数」与「税务身分」 台湾的税务身份主要取决于外籍人士在台湾的居留天数,并分为以下三类: (1) 居留未满 90 天(免税,除非有台湾来源所得) 如果外籍人士在一年内于台湾停留未满 90 天,一般来说不需要缴纳台湾所得税,除非其收入来自台湾来源(例如与台湾企业签约并获取报酬)。 台湾来源所得:例如为台湾公司提供服务、受聘于台湾公司、或其他与台湾有直接收入关联的工作,则该收入需缴税,通常由台湾公司直接扣缴,或可能需要离境前自行申报。 非台湾来源所得:如果数字游牧者的收入来自境外雇主或海外客户(例如远程接案、海外公司薪资),且无台湾来源所得,则通常不需在台湾申报所得税。 (2) 居留超过 90 天但未满 183 天(要缴税) 若外国人在台居留超过 90 天但未满 183 天,则税务义务会有所变化,具体规定如下: 台湾企业支付的所得:若外籍人士与台湾公司合作,该公司通常会依规定税率预扣所得税,或可能需要离境前自行申报。 境外雇主支付的所得:若在台湾期间提供服务给境外客户,则可能需在离境前主动申报并缴纳税款。 持有台湾数字游牧签证入境台湾,最长只能停留 6 个月,若透过其他签证或方法停留在台湾超过 183 天,税务算法就不一样。 (3) 居留满 183 天(要缴税,适用台湾累进税率) 若外籍人士在台湾居留满 183 天,即被认定为台湾的税务居民,需就全球所得向台湾政府申报所得税,并适用累进税率(5%~40%)。 累进税率计算方式如下(2024年标准): 所得税应于次年度 5 月 1 日起至 5 月 31 日止,办理上年度之结算申报。但若于年度中途离境者,则应于离境前 10 天内,办理当年度申报纳税。 外国人申报所得税处理单位为各地区的国税局或相关办事处。详细的税务信息,请洽询国税局,或至官网查询。 参考数据: 中华民国所得税法 财政部税务入口网外侨税务服务 R.O.C. Source Income and Scope of Exemptions 延伸阅读:台湾数字游牧签证来了!签证申请条件、应缴文件一次看! -- 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

March 14, 2025

6 年来只跟海外客户合作!英文要多好?如何主动开发案源?平面设计师 Esther 给新手的「海外接案」经验谈

「我以前觉得自己一定要在大公司做很关键的职务,但后来发现工作还有很多种样子嘛!」 五年前把握工作转换期旅居纽约,不巧遇到 Covid 疫情爆发,平面设计师 Esther 被迫滞留纽约,也因为存款有「见底」危机,她开始尝试接案。没想到这么一接,她爱上这种工作模式,也自此过着带着一卡 20 吋登机箱到处跑的数字游牧生活。 出身设计本科的 Esther 表示,她在开始接案之前听过很多台湾设计领域的「鬼故事」,不是价格低得夸张、就是需要 24 小时随时 on call,于是,她在一开始就决定主攻海外客户。 「我不会说接台湾的案子绝对不好、国外的绝对很好,只是如果你希望有比较好的价格,也保有工作跟生活的界线,以我的经验来说,跟国外客户合作比较能满足期待。」她这么说明想法。 Esther 在游牧生活期间,曾到访欧美亚多国。图为罗马。(图 / Esther 提供) 担心英文不够好?接案的语言门坎跟你想的不一样 讲到跟海外客户合作,很多人首先会担忧:「我的英文能力够好吗?」 对此 Esther 表示,在合作过程中,语言能力确实是重要的门坎。「但我觉得台湾人的英文真的够好了!」所谓接案的语言能力门坎,并非文法完美或讲得流利,或是很多人会追求讲所谓的「商业英文」。 真正重要的是你能掌握客户要什么,并在沟通过程中清楚传达你对任务的想法,让他知道你打算怎么做。他最在意的,是东西能不能按照需求准时交付。 也因此,与其担心自己的文法不够好或讲得不够流利,她会更建议关注的,反而是对自己接案领域的常用字词说法是否熟悉,以及能否做到「词有达意」。 她也分享,接案某种程度是在卖「我们这个人」。因此,适度在对话中加入 Small Talk,比方说若是周一开会,会议上就问问对方「周末过得如何?」,也分享自己的行程,这会比机器人般直接切入正题、甚至急着结束对话,来得更适当。 当双方互动融洽,工作起来相对会更轻松一点,「而且他们对你有信任跟情谊,以后也可能再跟你有更多合作,你就不用一直开发新客户。」 至于如何做到「词有达意」跟提升闲谈能力,Esther 认为别无他法,关键就是脚踏实地练习。她建议直接参加外国人的社群或聚会,锻炼听、说能力。 但当然,也不要只把对方当成学习工具,而是保持真诚来互动,你也可以在这同时认识各国文化,明白和各国人互动的眉角。她补充:「现在 AI 工具很方便,你跟客户沟通时也可以用 AI 工具帮忙。」 Esther 在峇里岛数位游牧。(图 / Esther 提供) 不只透过接案平台,也靠「主动开发」来拓展案源 沟通能力及专业技能齐备了,但我们该从哪里找案源呢?Esther 主要有两个案源,包含「接案平台」与「主动开发」。 在 Upwork、Fiverr、Contra 等众多接案平台中,她最常用的是 Upwork。她表示,每个平台或多或少都有使用的眉角,与其东挑西选,不如就尽快决定想用哪个平台,然后透过实际使用来掌握眉角。(关于各接案平台更详细的介绍,欢迎参考 Esther 的影片) 也因为这些平台的操作其实都很直觉,所以她认为新手该特别留意的,反而是如何辨识对方是否为诈骗,以免辛苦把案子做完却拿不到钱。在辨识上,她建议把握三点: 1.这家公司在 Upwork 上发过案吗?还是新用户? 2.这家公司在 Upwork 的 Hire Rate :多数需求都有真的雇人吗? 3.对方是不是一直要把你引到平台之外的地方讨论?(全程在平台上对话最有保障) Esther 建议承接案子前别抱着侥幸心态,务必确认客户是不是诈骗。此外,她也提醒:「你怕遇到诈骗,客户也怕遇到诈骗啊!」她认为接案工作者也认真填自己的信息,尽可能把网站列出的字段填完整,以增加客户的信任。 但接案平台的案源毕竟有限,且有大量竞争者,所以 Esther 还有一套自己的案源开发方式。这套方法分为三阶段: 阶段1. 思考自己的能力能满足什么产业、什么类型的客户。 以她来说,因为过去工作经验集中在 IT 产业与做 B2B 生意,她认为自己相对最了解这群人的需求,于是大多找这方面的接案机会。除了效率较高,客户也会因为你有类似经验,更愿意合作。 阶段2. 依照上一步的思考列出「潜在客户清单」。尤其小公司有相对高的机率会无人全职负责你能做的事,于是更可能成案。 阶段3. 逐一观察这些「潜在客户」在你可以着力的方面做得如何,有没有什么可更好之处能切入。 她举例:「假设你是做营销的,你可以找一家公司的 Instagram 仔细观察一下,他们发文内容如何、他们发文频率如何。可能你发现他们发文频率都不规律,你可以跟他们联系,说明规律发文为什么重要,而且你可以帮忙做到。」 Esther 表示,她经常这般观察她在各种管道能找到的公司,找到切入点她就去联系,「而且你要从对方那边赚到钱,你一定要先让他们知道你能帮他们赚钱,你要告诉他们你做这件事怎么让他们赚到钱。」 她也坦言,开发新客户确实需要耗费很多时间跟心力,在每日工作安排上,她通常会利用一早最能专注的时段处理这些事,下午再来处理既有的案子。 Esther 到访德国,参加慕尼黑啤酒节。(图 / Esther 提供) 报价、签约、收款全是细节,独立摸索找到其中关键 如果是在平台上接到案,一切协议都可以透过平台的协助搞定,但如果是透过主动开发争取到的案子,就必须自己想好价格、备好合约,以及决定收款方式。 关于报价,Esther 认为可先参考市场行情,如果真的不知道如何估价,刚开始的基本原则就是以「有正职时的最低月薪」作为底薪,加上「器材购置与维护费用」,算出一个月至少要赚到多少钱。接着,再考虑工作时数报给客户。有越来越多经验后再来尝试涨价,或拓展服务项目以拉高收入。 关于签约,她则分享,刚开始接案时她什么都不懂,只能疯狂看 YouTube 和其他网络上的分享,并购买别人做好的合约模板来微调使用。她建议新手可以善用合约模板,除了基本的双方信息,也别忘了载明以下信息,确保权益: 1.交付时间及内容 什么时间该交出什么东西?(尤其当案子比较大、有分阶段,每个阶段要交什么都得写清楚) 2.付款方式 是分为订金、中期款项、尾款吗?还是只分两阶段付钱?是 By Case 还是算钟点费?何时结算与付款?(如果你提案时就知道这案子大概要做什么、规模多庞大,收费可以 By Case;若暂不清楚就先用钟点费计算) 3.允许修改次数 关于收款,Esther 则认为关键在于考虑手续费。她目前是使用欧洲一家在线银行,能以相对低的手续费接收美金、欧元等多国款项。她说明:「之前用台湾的银行,除了手续费还有一笔『中转费』,接案赚到的钱被扣了一大半!」不过因为每家银行的方案都不同,她建议大家还是得自己花时间研究、找到适合自己使用的银行。 此外,在跟客户讨论付款事宜时,也别忘了事先确认双方认知的付款「币值」是否相同。 谈到目前生活,Esther 表示,工作难免有辛苦之处,但现在的日常正是她最喜欢的样貌。她不曾想过将来要不要回公司体制,反而把所有心力都用来思考如何让接案事业更稳固。例如她除了平面设计之外,也自学剪辑来接案;此外,她也开设「海外接案陪跑营」,协助新手更快上轨道的同时,亦帮助自己有更多收入。 最终,她期待自己能组建一个团队,扩大接案量能,让自由得以持续,也多添几分踏实与稳定! 延伸阅读: 经营「一人公司」,事情太多该尝试外包吗?该怎么外包?一人公司的团队营运秘诀 -- 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

March 13, 2025

会议记录、日常备忘录「 AI 秘书」帮你搞定!实测 PLAUD NotePin 从逐字记录到 AI 重点、智能问答,特色优缺一次看 !

不管是开会、听讲座、上课或是访谈,许多人都有录音需求。为了方便,很多人会用手机录音,但每次录完音,还要上传档案,自己用不同软件处理逐字稿、重点整理。有时,想记下某件事情或灵感也得拿出手机,打开备忘录才能记,超麻烦! 你有想过,只要一个「 AI 秘书」就能一次帮你解决这些问题吗? PLAUD NotePin 是一款穿戴式的 AI 录音设备,可以一次满足你录音、逐字档、总结摘要的需求,还能自动给你建议,甚至你忘记某次开会的内容,直接问他,他都能告诉你,完全就是一个超强大的「AI 秘书」! 我们「数字游牧」编辑团队,平时就有大量访谈、会议,每次都一定会进行录音。这一次我们就试用了 PLAUD NotePin 的录音与 AI 功能。本篇文章,我们就要来实际测试 PLAUD NotePin ,并告诉你产品特色与优缺! 这篇文章会有 3 个重点: PLAUD NotePin 介绍与特色(真的比手机录音还方便吗?) PLAUD NotePin AI 功能实测 PLAUD NotePin 价格与方案 PLAUD NotePin 介绍|比手机录音还方便吗?PLAUD NotePin 特色一次看 过去我们在访谈、会议时,都常选择使用手机录音,但相信很多人跟我们一样有一些困扰: 问题一:手机录音操作麻烦: 每次去拜访受访者,寒暄过后要开始访谈,都很手忙脚乱地布置设备,像是开计算机,然后拿出手机解锁、打开录音 app 等,真的很怕对方等太久。而且如果是在活动中,想要请教讲者一些问题,还要举着手机对着讲者,有时也会有点尴尬。 问题二:担心录音被中断: 手机录音的时候,总是会很担心有人临时来电、手机没电、没容量,导致中断录音,或是在录音的同时,想要操作手机去查找数据,这时候都会非常紧张软件跳掉,导致整个档案不见。 问题三:后续整理档案很费时: 现在许多手机都还没有音文件转成文本文件的功能,苹果手机的智能功能也只有 iPhone 15 Pro 以上版本才能使用。因此大多时候我们需要将档案上传计算机,再使用不同的工具翻成逐字档,后续还要自己整理超麻烦。 PLAUD NotePin 刚好解决了这些痛点: 1. 4 种配戴方式,录音操作、携带超方便! PLAUD NotePin 跟一个大拇指差不多大, 它有 4 种佩戴模式,包含手环佩戴、颈挂佩戴、夹子固定、磁吸固定。 PLAUD NotePin 有 4 种佩戴模式,包含手环佩戴(左上)、颈挂佩戴(右上)、夹子固定(左下)、磁吸固定(右下)。磁吸固定可以固定在衣服上,我们把它固定在计算机屏幕上,就算有点厚度也吸得住!(Photo by Digital Nomad Editor Group) 只要按装置中心一下,就可以开始录音,完全不用像手机一样,需要很复杂的操作。 而且,在开会、访谈时,你可以把它戴在身上,就像是身上的一个饰品配件,完全不突兀。 站着或正在走路也都可以使用,像是站立会议、简报你不用拿着手机录音。甚至是走在路上,你突然想到一件事情要做,或是有个灵感,也能随时语音记录,也不用再拿出手机记在备忘录。 站立会议、简报报告都可以使用,穿戴在手上很像智能手表。(Photo by Digital Nomad Editor Group) 访谈时可以一键录音,不会像手机要解锁、找录音 app 等,有复杂的操作。(Photo by Digital Nomad Editor Group) 2. 不怕中断、干扰,高续航力可撑 20 小时录音。 PLAUD NotePin 就是一个专业的录音设备,因此过程中你不怕被任何讯息干扰,同时它的续航力可以支撑长达 20 小时的连续录音,待机时间 40 天,内建容量有 64 G,在日常会议、访谈一整天下来都是很够用的。 PLAUD NotePin 支撑长达 20 小时的连续录音。(Photo by Digital Nomad Editor Group) 3. 【最强功能】一站式服务+AI 功能,真的是最强秘书! PLAUD NotePin 最吸引人的点,绝对就是在于它的一站式服务+AI 功能! 你可以用 PLAUD NotePin 录音、转录成文本文件,甚至它还可以自动帮你分出哪句话哪个人说的,而且它后续也能帮你自动摘要、画心智图,甚至有一个 ASK AI 的功能,你可以询问你的 AI 秘书这次会议的内容是什么?也可以问 AI 会议讨论的内容它有什么想法与建议,真的是太强了。 而且它支持 112 种多国语言声音,跟外国客户开会也不怕。 接下来,我会针对功能做详细的介绍与实测! PLAUD NotePin AI 功能实测| AI 秘书超强,摘要、心智图、问答都做得到! 使用 PLAUD NotePin 前,你需要下载 PLAUD 的 APP,进行蓝芽的连接。接下来,就可以搭配装置与 APP 使用。它有提供三的方案:基础方案、Pro 方案、吃到饱方案。我们这是试用 Pro 方案。(后续会介绍三种方案的不同) 使用 PLAUD NotePin 前,你需要下载 PLAUD 的 APP,进行蓝芽的连接。(Photo by Digital Nomad Editor Group) 我们实际做了几次测试。 你录完音后,它会自动生成录音档,同时也会自动分段、做人声标签,让人很方便读取。 像是我将之前在书上看到创业相关内容与同事分享,一边我们也测试录音,我们选用的环境是大家录音常见的办公室环境,整体录音质量还不错,而且他也会自动侦测,删掉没有声音的部分。 我们在最常见的办公室环境录音,整体逐字稿质量不错。(Photo by Digital Nomad Editor Group) 接着如果你要请 AI 产生摘要,它提供了免费版有13 种模板、付费升级成 Pro 方案则有超过 30 种专业摘要模板,其中有像是会议纪录、采访面试、课堂笔记、验收列表等不同类别,选择其中一种,它就会给予你不同的摘要形式。 PLAUD NotePin 免费的基础方案有13 种模板、付费升级成 Pro 方案则有超过 30 种专业摘要模板。(Photo from PLAUD Taiwan) 这里我选择了口述模板,不得不说,我真的被这个 AI 摘要模板惊艳,它的资料整理准确率高,最后 AI 还会针对我们分享的内容给予我们建议,而且后续还可以生成心智图。这绝对是身为编辑的我们,最爱的宝藏功能! 图左,摘要功能最多有超过 30 种可以选择,整理出的重点摘要准确度高。图中,摘要功能,AI 还会帮你画重点、提出建议,方便事后复习数据。图右,心智图可以抓出这次大致讨论的几个面向,图像化重点准确率也高。(Photo by Digital Nomad Editor Group) 接着,另一个强大的功能就是 Ask AI ,他是画面右下方的粉紫色按键,就是像是 AI 老师兼秘书的功能, 他背后的 AI 模型是基于「GPT-4o」和 「3.5 Sonnet」模型开发。 Ask AI 是画面右下方的粉紫色按键, 他背后的 AI 模型是基于「GPT-4o」和 「3.5 Sonnet」模型开发。(Photo by Digital Nomad Editor Group) 你可以询问任何内容,像是「这次会议讨论了什么内容」、「寻找我们曾经提到的策略是什么」,而我们就询问了他「创业你觉得最困难的事是什么?」「关于创业你觉得我需要什么」,他会基于我提供他的录音内容以及一般创业知识,回答我问题,整体而言我觉得质量不错。 Ask AI 会基于我提供他的录音内容以及 一般创业知识,回答我问题,整体质量很不错。(Photo by Digital Nomad Editor Group) 目前实测下来,我真的觉得 PLAUD NotePin 一站式的逐字档、摘要整理、心智图、询问 AI 功能非常方便,而且大致表现不俗。 过去你用手机录完音,还要上传音档,去找转录文字的软件帮你转录,而后还可能要自己整理,有问题也有自己去找,这中间你可能要登入、开启各种 AI 软件工具,超级麻烦。现在只要一个 PLAUD NotePin 就搞定! 以上我们介绍了 PLAUD NotePin 超多功能,其实还有很多,这里我整理功能信息给大家参考: 1.转录成逐字档 每月可转写 300 分钟转写时数(免费版,可付费升级不同方案提高时数) 可以区分人声、自动标签 可辨识多达 112 种多国语言声音 可连续录音长达 20 小时 2.AI 功能 提供 30 多个专业摘要模板 Ask AI 功能,能从先前的录音或摘要中搜寻讯息,将其转换为待办事项列表、关键指针、结论等。 可自定义的模板以满足你自己的需求。 自动侦测并删除静音语音。 也可选择多个音讯剪辑并将它们合并为一个。 3.储存分享 可转成 word / PDF / JPG 等档案汇出,分享到不同装置或云端。 更多功能,请参考 PLAUD NotePin - 史上最隐形!你的第二大脑 AI 秘书已上线! 不过值得注意的是,收音的状况会影响转录的质量。如果你身处于比较嘈杂的环境,建议可以换个更安静的场地,或让 PLAUD NotePin 更靠近音源一点,转录成逐字档与后续 AI 的整理效果会更好。 PLAUD NotePin 购买|全球销售破 26 亿,募资倒数中! 目前 PLAUD NotePin 独家上架在啧啧,正在募资阶段, PLAUD NotePin 装置本身原价 10990 元,现在有超早鸟优惠只要 5299 元,数量有限要买要快! PLAUD NotePin 也有不同团购的方案,大家可以依照需求选择。(方案随着着优惠数量与时间,价格可能有所不同,请以啧啧平台为主。) 另外,PLAUD NotePin 需搭配 APP 使用,分为基础方案、Pro 方案、吃到饱方案,基础方案是免费的,Pro 方案和吃到饱方案则有月费与年费可以选择。三者提供的功能也有所差异,像是我们很爱的 ASK AI 功能,基础方案没有提供, 大家可以参考看看以下的方案细节。 收费价格可能会有变动,请依官方公布为主。(Photo from PLAUD Taiwan) 想了解更多的信息,大家可以到啧啧平台上搜寻 PLAUD Taiwan PLAUD NotePin - 史上最隐形!你的第二大脑 AI 秘书已上线! -- 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

March 7, 2025

外国游牧者在台湾!生活优缺点、租屋、手机门号、社交等台湾数字游牧经验分享|接案软件工程师 Cédric Lignier 专访

2018 年是 Cédric 从法国到美国硅谷担任软件工程师的第十年,也是他决定离职,与同在 IT 产业工作的太太踏上数字游牧生活的起点。 「我们本来只打算休一段假去旅行,但后来我们上网找了各种资料,发现其实有不少跟我们年龄相仿的人都过着更长期的旅居生活,而且我们工作多年存下来的钱,也够我们旅行超过一年的时间。」 他分享做决定的过程,也聊起来第一年太太其实仍有正职,只是以远程方式工作,后来看他的生活相对更自由、同时仍有靠投资和接案保持收入,也才决定离职。 他们的旅程从加拿大蒙特娄开始(太太当时还要处理美国公司事务,考虑时差无法离开美洲),一路到墨西哥、欧洲的西班牙、葡萄牙、法国,最后来到亚洲,造访了泰国、越南与印度尼西亚峇里岛等地。 2020 年,疫情打乱的他们的旅程,他们改变了原本去日本的规划,来到台湾。 (图 / Cédric 提供) 定居三年盛赞台湾户外活动多元,热爱台北捷运便利整洁 Cédric 分享,他和太太一开始其实是偶然来到台湾,毕竟当时台湾防疫表现是出了名的好。至于后来为何留下,取得能永久居留的就业金卡,并把台湾当成第二个家,在跨国移动又变得方便之后仍希望每年来台长住一段时间,主要有几个原因: 延伸阅读:用「就业金卡」来台数位游牧,申请条件、流程一次看! 1. 自然环境好且户外活动多元 相对于大城市,Cédric 和太太更喜欢安静且自然的环境。生活在台湾的期间,他们走过的地方可能比很多台湾人还多,如阿里山、垦丁、台东、绿岛、澎湖、小琉球等等。 Cédric 非常喜欢这些地方的景致及文化,此外,他也挑战许多户外运动,像是溯溪、登玉山、花莲到台东的单车旅行等。 住在台湾可以轻松享受各种自然环境,这是最吸引他的地方。 (图 / Cédric 提供) 2. 安全 长时间待在台湾,我们对于「安全」吸引人之处大概很难想象,但走过美洲、南美洲与欧洲多国,Cédric 认为亚洲、尤其台湾的安全让他印象深刻。 「安全的一个面向是,当你误把东西遗留在一个地方,你不太需要担心它会被偷走。例如有一次我把 GoPro 忘在高雄的 YouBike 上,搭火车回台北的路上才想到。我打给遗失物中心,没想到 GoPro 已经被好心人送去了。」如果换成在法国,即便是把东西放在身上,也可能不知不觉就被扒手扒走了。 他也分享,在美国部分区域,人们可能需要注意枪械问题;在墨西哥旅行时,他们也需要绷紧神经,毕竟帮派分子拦车抢劫的状况非常常见。 除了以上两点,Cédric 也盛赞台北的大众运输标示以及干净程度。以大众运输标示来说,他认为比起泰国或越南,台北捷运和公交车的标示对于外国人更友善。 连他爸妈从法国来台北旅游时,即便英文不太好,也可以透过捷运路线的颜色和各站编号,轻松找到要去的方向。此外,捷运与公交车上的干净程度,更是远胜美国、法国。 银行要临柜不太方便,到访「英文不通」城市面临考验 不过当然,生活在文化、语言不同的异地,难免也有不太适应或遭遇挑战的时候。Cédric 举例,在国外,绝大多数银行事务都可以在线办理,不用本人亲自跑一趟;但在台湾,很多事情还是需要本人亲自到银行柜台办理才行。 以在台湾开户来说,他们得事先上网预约,于预约时间到银行,接着再花将近两到三小时的时间完成所有程序。后续如果想更动什么信息,又要重新跑一次这个繁复流程。他说:「实在有点痛苦。在美国甚至欧洲,这些事上网处理就 OK 了。」 此外,Cédric 也分享,虽然以英文在台北生活不成问题,但在台北之外的城市,若是只会说英文,生活上还是可能不太方便。 以他来说,碰到难以用英文顺利沟通的情境,他会善用肢体语言及 Google 翻译来解决问题。 他也坦言,虽然他在台湾有学一点中文,但因为在台北以英文生活很方便,加上她太太会讲一点中文,所以他并没有很认真学习。最常说的中文是什么?他以带着外国口音的中文回答:「我要买珍珠奶茶,微冰无糖。」 (图 / Cédric 提供) 透过 Airbnb 短租方便旅行,拓展在台交友圈靠「共同兴趣」 衡量台湾的方便与不便之处后,Cédric 仍然热爱台湾。不只自己住下来,他也参与非营利组织 Crossroads,协助台东县政府推广数字游牧平台 TTnomads,也透过举办各种在地文化活动,吸引各国数字游牧者一访台湾。 作为移居台湾的「前辈」,他也分享了自己在台湾的生活方式与初来乍到的生活要务。 ###【租屋】 关于住宿,Cédric 认为首先要考虑自己的需求。 以他和太太来说,考虑到喜欢下厨,需要住在有厨房的住家而非小套房,再加上希望能自由在各县市居住,不想受到一年租约限制,所以他们基本上都在 Airbnb 上找房源。考虑到一直移动、打包实在麻烦,他们通常会在一个城市至少待一个月。 至于穿插其中的小旅行,则通常以 Booking.com 订房。 【手机门号】 Cédric 和太太出外旅游时,通常不太滑手机,只在必要时(如需要看地图时)才会使用。因此他们申办手机门号时,并没有选择相对高价的网络吃到饱方案,而是使用内含约 2GB 网络的预付卡,以相对低廉的方式满足使用需求。 他补充:「预付卡很好买到,而且你可以直接在 7-11 加值,用起来很方便。 【交通卡】 以在台北生活来说,买张悠游卡是绝对必要的,不只用它搭捷运,Cédric 也常常骑 Ubike 代步。讲到悠游卡,Cédric 也笑着说:「本来以为票卡就是白白一张,没想到台湾的悠游卡有各种设计跟图案可以选择。」 ※ Cédric 也推荐喜欢搭大众运输工具玩台北及外围地区的人买 T-Pass 月票,他认为用起来非常划算。 (图 / Cédric 提供) ###【交朋友】 在一个从未生活过的地方,该如何交到新朋友? Cédric 分享,他和太太一开始是使用 Meetup。在这个平台上会有人发起各种活动,他们本就喜欢爬山,也因此看到有人在揪登山,他们就会报名参加,渐渐地就结交到兴趣一致、能时常一起出游的朋友。 Cédric 补充,除了兴趣社团,后续他们也藉由「台湾就业金卡」组织的活动,认识了更多新朋友。 Cédric 到台东探索原住民文化(图 / Cédric 提供) 在台湾一住就是好几年,如今跨国旅行再度变得容易,受访当下 Cédric 也刚结束南韩旅游行程,回到美国加州探亲。 他分享,他和太太预计接下来每年会在美国与法国各待上一个月,陪伴双方家人,并在春季在台湾待两到三个月,再穿插不同国家的旅行。 「我觉得台湾真的是一个被小看的好地方!」Cédric 表示,老实说很多人并不知道台湾这个地方,即便知道,大多也都是透过中国和台湾间的政治议题,而非台湾之美。 他致力于透过个人网站 Nomad Numbers 让更多人认识台湾,也期待结束美国与法国行程后,回来享受台湾的美好! -- 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

February 26, 2025

台湾数字游牧签证来了!签证申请条件、应缴文件一次看!

台湾数字游牧签证在 2025 年 1 月正式上路了! 过去外国人来台数字游牧,若透过免签入境,最长只能停留 90 天,现在若持台湾数字游牧签证入境,最长可停留 6 个月。不管是自由工作者,或是受聘于外国公司的远程工作者,只要是中华民国免签证待遇国家的国民,符合一定条件的薪资、年龄、工作等要求,就可以提出申请。 根据外交部领事事务局公布的「外籍人士申请数字游牧停留签证手续说明」,以下为数字游牧签证申请信息: 台湾数字游牧签证|适用对象 须为中华民国免签证待遇国家之国民。 台湾数字游牧签证|申请应缴文件 签证申请表 6 个月内 2 吋彩色照片 2 张(背景为白底) 护照正本及复印件(效期须为6个月以上) 远程工作证明(包含:个人履历、作品、工作合约、来台停留计划) 最近 6 个月内之经常性存款证明,每月平均存款金额达 1 万美元 其他证明 三者择一:(1)曾获发其他国家数字游牧签证/(2)30 岁以上,且最近 2 年任一年收入达 4 万美元/(3)20 至 30 岁,且最近 2 年任一年收入达 2 万美元 国际医疗保险证明 其他视个案要求之文件 台湾数字游牧签证|申请方法: 若尚未入境中华民国,请向中华民国驻外馆处提出申请。 若已入境中华民国(免签或其他签证入境),可以在停留期限前 10 个工作天向中华民国外交部领事事务局,或外交部中、南、东部、云嘉南办处提出申请。 详细信息以「外籍人士申请数字游牧停留签证手续说明」为主。 更多台湾数字游牧的信息,也可以参考: 台湾数字游牧全攻略|签证、换汇、天气、网络一次看

February 13, 2025

靠「整理」也能赚钱!整理炼金术师林小印如何起步、打造个人事业?

如果把时间拨回 2015 年甚至更之前,看到林小印家里满坑满谷的公仔、收藏,任何人应该都很难相信,几年后的她会摇身一变,成为靠「整理」维生的整理炼金术师吧! 但她做到了。 现在的林小印是台湾首位结合「整理收纳」、「贩卖二手」、「投资理财」思维的整理师、讲师、作家、CFP® 国际认证高级理财规划顾问。 当年的囤物狂,现在已经变成了断舍离教主,不只协助人们整理空间,更进一步帮助大家整理财务、打理人生。 而这一切的起点,都可以回到小印当初对理想生活的渴望,也就是拥有时间、空间、财务自由的生活。 不过,当初一个小小的梦想,又是如何支持小印一路走到今天,打造出属于自己的「人生整理事业」呢? 「整理」真的可以当作一个工作吗? 回到 2016 年,这时候的小印在一间日商担任高阶主管。纵使有着闪闪发亮的头衔,小印的内心却清楚知道,目前朝九晚五的日子,离她理想中不受制度约束的自由生活,还相当遥远。 对于该怎么拥有自由的生活方式,小印一开始也没有一个明确的答案。过去的她就曾因为兴趣试过做美甲、做日本代购等,来拓展不同收入管道,在 2016 那一年,她又开始了下一项尝试:整理师。 相较于之前的美甲师、日本代购,整理师是一项更为大胆的尝试。那时候的台湾,整理师」这一行才刚起步,不仅从业者少,连整理师自己也不知道这行到底前景如何。而小印也还身兼日商公司的高阶主管,转行从事一个新兴的产业,对她来说显然需要谨慎的盘算。 2017/11,小印成立了她的粉专,作为试水温的第一步。接下来一年的时间,小印就过着白天在日商上班,晚上则全心投入整理师事业的生活。每天下班简单休息后,她马上打开计算机写文章,推广整理、断舍离、二手贩卖等等的理念。就这样持续了将近一年,小印才正式在 2018 年推出了自己的收费整理服务。 谈到这段无酬、每天「为自己加班」的时光,小印认为一切都是有意义的,她说:「这是我给自己的一个考验。假设你真的很想做某件事,上班对你来说应该不会是阻碍,你会拚命挤出时间投入这个事业,让它发展起来」。 在她锲而不舍地分享下,小印成功累积起一批喜欢、且认同她的整理理念的人。这群「铁粉」的出现,也让小印开始思考:我是不是也能推出自己的收费服务? 「整理师」可以赚钱吗?我的客群在哪里? 2018/10,小印认为时机成熟了,便正式上线自己的收费整理服务。 你或许会好奇,小印怎么知道「时间成熟」了? 小印指出,其一来自于整理师同行。2016 年,台湾就已经有几位先驱整理师,在市场上推出了收费的整理师服务。他们的出现让小印意识到:「整理」看来是有成为收费专业服务的潜力。 此外,小印和读者的互动经验,也给她打了一剂强心针。透过她在粉专上的分享,小印察觉市场上似乎也存在着一群「整理苦手」。 小印回忆道:「整理其实需要很强大的动力,当初我自己在整理的时候也很辛苦,还把家里弄得一团乱。很多人应该也都有类似的经历,但最后只把家里弄得一团乱、只好放弃。所以我觉得,我只要找到那些『跟我一样惨』的人就好了。」 「我只要找到那些需要帮助的人,而他们也愿意付费买我的服务,这样就够了!」 找到客群后,他们却可能不愿意掏钱买单? 然而,事情可能也没有想象中的简单。有粉丝,并不代表他们就一定会买单小印的服务。 「因为客户一旦决定要请整理师来帮忙,势必得让整理师看见家里杂乱的一面,这对很多人来说是极难跨过的关卡,即使他们都已经付费了也一样!」小印感同身受地说道:「我就曾服务过一位客户,即使事前已经透过照片知道房子大概的状况了,可是到了约定的日子,他还是拒绝让我进门。他好像突然醒过来了一样,想说:『天啊,我不能让别人看到我的家!』」 「所以那个信任感的累积,必须要堆栈得非常厚实,客户才愿意向你敞开家门。」小印总结道。而那段下班写粉专的时光,就是小印不断在粉丝心中堆栈信任感的过程,「你得要常常 po 跟你的专业有关的事情,一直、一直让潜在客户知道,你靠着『整理』这项专业,在市场上活得非常好。」 「信任是需要时间累积的,可是当你累积了足够的信任感,只要需求还在,客户就算等了三、四年,还是会回来找你。」 新兴的「整理」服务该怎么报价?跟着业界价格报,可能低估自己的价值? 在断定整个市场有利可图,自己也有机会抢占先机后,小印马上遇到了下一个挑战:怎么决定该收多少钱? 当初的小印,也没有肯定的答案,毕竟整理师也还是个发展中的职业。于是,她只好先以其他整理师的价格为基础,再略降一些些,做为自己的报价。 可是,在服务过几位客户之后,小印就发现这样的定价策略其实低估了自己的价值。 因为每次到府,小印除了帮客户整理家里,还会提供贩卖二手商品的建议,让客户不只家里变整齐了,还能赚到额外的收入,有的客户甚至还能倒赚一笔。这个独特的附加价值,是其他整理师难以提供的,因此后来小印又重新调整了她的报价策略。 但这项决定,却也引发了一些受众的反弹:「曾经有人跟我说:『卖二手谁不会?不就是东西 po 上网订个价,然后出货包装而已吗?』」小印回忆道:「后来我推出财务规划服务的时候也是,大家都觉得说那个不就是收入/支出、资产/负债,自己弄一弄不就好了?」 这些批评的声音,一度都让小印心里很难受,「可是后来我就想通了:讲这些话的人,大概也不是我的客户,就不要理他们就好啦」! 小印接着说:「真正是你的客人的人,其实都在一旁默默等着接触你。就以我的例子来说吧,我虽然在 2018 年才公布了收费服务,但这个局,我其实布了一年之久。我从 2017 年就建立粉专,开始分享我的理念和成果,所以当一年后我推出收费服务,有的人已经追踪我将近一年之久、也很信任我的价值观,一看到报价很合理,马上就来预约了。」 随着她累积的客户越来越多,整理师事业也越来越稳定,2021 年小印终于决定辞去日商高阶主管的工作,全心投入经营她的事业当中,陆续打造出包含整理服务、个人财务规划、在线课程等 9 种产品。 Photo by andresr from iStock. 当客户多了忙不过来,却不愿意找员工,为什么? 即使产品组合如此多元,但出乎多数人意料的是,小印至今都是以「一人公司」的形式,在经营她的事业。 既然事业蓬勃发展,为何不多找一、两个员工来帮忙,让自己有更多休息时间,或有更多心力可以投入开发新产品呢? 对小印来说,如今的规模和营运型式,早已是她深度探索自己、刻意选择后的结果。 回顾在日商当主管的生涯,小印表示:「我发现管理非常、非常消磨时间,你没办法有多余的心力去做其他事情。而且我自认是一个很负责任的人,一旦聘了员工,我就会想让大家能过更好的生活,于是不断勉强自己一直去工作、一直去接更多案子。」 「可是当初走上创业这条路,我最想要的就是自由。我认识我自己,所以我才选择用『一人公司』的形式,来经营我的事业。」 为了以一人公司的身分,兼顾日常营运、进修、休息等多重需求,小印多年来也做了许多准备来解放自己的心力。比方说,她早早就意识到一份「完整的 FAQ」的重要性。 每天,都有许多人透过 FB 粉专等等的管道,来询问小印各种问题,考虑到一人时间有限,小印老早便投入时间学习开发 FB 机器人,回答一些基本的问题;同时她还统整过去学员的常见疑问,整理成更完整的 FAQ,刊登在网站上,并且花心思设计学习地图,引导学员自行找到符合需求、当下状态的课程。 另一个小印做的准备,就是「不畏于涨价」。这点是很多自由工作者内心的一大门坎,大家都怕涨了价,客户就全跑光了,怎么办? 「如果很多人都来找你,这不就代表你太便宜了吗?」小印精辟地指出,随后笑着补充:「所以每隔一阵子,只要状况允许,我都会适度以价制量一下,我的学生也都知道我就是个会涨价的人。」 最后,小印也从不排斥与外包合作。将自己不擅长,或是做起来没效率的工作外包,小印也得以拥有更多心力,可以专注于个人成长和开发新产品的余裕。 想了解更多探索兴趣、拓展个人品牌不同赛道的方法,你可以参考小印的经验,阅读: 个人品牌拓展第二曲线,却不知道该做什么?整理炼金术师小印教你2招! -- 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

January 21, 2025

经营「一人公司」,事情太多该尝试外包吗?该怎么外包?一人公司的团队营运秘诀

自媒体时代,其实很多人都会希望能透过自媒体建造副业、在上班之余透过斜杠的方式开启自己的第二事业。 在我自己的课程陪跑培训计划中,我也常常遇到学员询问: 「下班后已经很疲累了、原先晚上的休息时间也很少,但初期做自媒体、做内容创作却需要花很多的心力与时间,该怎么办?」 这也是在自媒体创作者圈很常听到的问题。 一人公司经营者,时间不够用该怎么办? 我都会提供两个方向让学员思考: 思考在个人品牌营运的过程,有哪些事情是必须要自己做的:e.g.: 品牌方向、核心内容创作等。 也列出有哪些事情,是可以外包、找人合作来降低负担的:e.g.: 影片剪辑、设计、文案撰写、社群营销等等。 也许一开始在品牌方向、创作内容尚未稳定时,靠自己的力量去慢慢累积专业、同时累积创作内容的浓度与深度,是比较稳定的做法。 但同时我也会建议所有「对品牌方向有想法」、「已经有变现商业模式」的创作者,尽可能慢慢将营运时一些可被取代的业务外包出去、尝试培育团队或以外包方式让专业人士替自己执行。 毕竟在这个信息爆炸的年代,时间的价值永远比任何东西更高!只有先解放自己的时间,才有办法让自己去做更重要的事情。 如何从零开始建立一人公司最小化的营运团队? 谈到成立团队,我会跟学员们分享我自己成立「一人公司型态的自媒体团队」的经验。 以一人公司考虑到「保持弹性、不无限扩张、追求个人事业的甜蜜点」的这些特性,其实很常会以外包或兼职的型态来与外部专业人士合作、在保留弹性的前提下又能得到外部协助。 而实务上会如何执行呢? 如果是刚成立团队,我自己会先从「单一有明确边界的任务」开始,以「接案/兼职型态」合作。 1. 初期建议外包单一有明确边界的任务 在初期寻找外包合作伙伴时,为了让沟通成本最小化、降低刚开始成立团队不懂管理,导致人员效率不好的状况。 因此会更推荐先找到那些「单一项目且有明确执行边界的任务」去执行外包,比如单一影片剪辑、单一短影音的企划与文稿撰写等 以老 K 我自己的团队来说,最初我第一个寻找外包伙伴的工作任务是「网站 SEO 文章撰写」,最一开始自媒体都是由我自己研究各种专业数字工具、并且写成详细的教学文章分享出去。 后来开设了《Notion 实战课程》之后,我开始忙碌于与学员之间的教学互动、问答回复,慢慢没有时间、心力去研究新的数字工具。 因此当时我就开始有了「可以外包让外部专业伙伴协助,以我过往的文章撰写所累积的经验与流程框架,来继续创作更多对市场有用的内容」的想法。 后来结果也证明这个决策非常正确,因为「撰写网站文章」是一个有明确流程、有方向、有边界的任务,交给外包伙伴从规划文章、钻研专业、调查竞争对手到最后把文章产出,都是可以独立完成的。 而要提醒所有新创一人公司或个人品牌经营者的是:记得一开始不要急着把「要动脑、从头规划」的事情交出去,因为很少人能一开始进团队就有实力取代你。 比如千万不要去把「团队的未来发想策略」交给一个「外包伙伴」替你想、或者要伙伴帮你思考接下来该如何提升营收、提升客户满意度。 这些「想」的任务,初期建议完全由自己来做!因为没有人会比你更在意你的品牌、或更了解你品牌的细节状况。 先尝试将「自己常做、已经有完整 SOP」的任务外包、解放自己的双手与时间之后你就会慢慢体会到拥有团队的力量。 当自己习惯了外包的合作模式、后续再开始慢慢培育或寻找适合当管理职、适合做团队中「脑袋」角色而非「手脚」的伙伴,到时你的心理准备也会更充分。 2. 初期也建议以接案/兼职型态合作 接案或兼职型态的好处是:不用一开始就与对方绑定正职合作关系、降低最后如果要资遣员工的复杂度。 正职员工要资遣会有比较多法律程序要顾着,项目合作则是按照合约的走期,或是合约上的违约条件来作为合作是否继续的依据。 以我自己来说,我成立的公司在法律上属于一人公司、员工也只有我一人。 在法律规定上一人公司是没有强制需要成立劳保单位,只需要将负责人的健保保在公司即可。(详细这方面的细节建议咨询相关专业人士) 我目前的所有合作伙伴也都是以项目型态合作,团队中长期合作的伙伴,身上会同时跟我合作多个 Project(有多份契约、多个不同专案的分润或报酬支付)。 对老板来说,这种型态其实给拥有多个项目同时进行的伙伴单月薪资,或许有可能会比请一位正职月薪还要高。 但因为是兼职项目合作、双方都可以保有高弹性的合作模式,也因为都是项目合作所以每个项目会有明确结束边界。 老板不需要去思考如何最大化的运用正职员工的上班时间(不会变成压榨劳工的惯老板),而员工也可以做多少事情、有多少贡献,就领到多少的薪酬。 外包项目伙伴与正职伙伴,该如何选择? 自由与弹性、还有明确项目执行边界与成果,是寻找项目兼职外包伙伴的好处。 当然换个角度说:如果你当下希望外包的是「动脑」、「负全责」的角色,那建议直接寻找正职员工,并找有对应职缺经验的伙伴来会更好。 正职的最大好处,就是他不只是「任务的执行者」,也同时更能担任「结果导向的负责者」,你不需要担心你外包时给予的指令与请求,是否超出对方的工作范畴,而是只要在职责之内都可以尽可能的要求、并让伙伴运用上班时间去替你完成。 我身边也有自媒体创业的朋友跟我分享,他们团队的风格反而是「全部都要找正职员工」。 原因是:真正忙起来的时候,其实一个成熟品牌老板最想外包的,是能「对职位负责、承受动脑思考的压力、替你承担与达成成果」的全责伙伴,而不只是帮你做事、需要明确指示的外包伙伴。 但以我个人经验,没有团队管理经验的话,一开始还是先采取外包模式,比较不会产生更多的管理问题。 也推荐大家看完本文,依照自己当下的品牌型态、需求,去决定与伙伴合作的型式! -- 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

January 14, 2025

个人品牌定位不精准,导致商业模式设计困难?自媒体创业家 Zoey 针对个人品牌定位的策略分享

你是否一直在烦恼自己品牌定位不精准的事情?总觉得内容难产、受众样貌不明确、商业模式设计困难,甚至是营收踢到铁板,都是因为源头的「定位」不明确,期待着摸索出自己的特别定位,来凸显你的个人特色,藉以解决上述问题呢? 在这篇文章中,我想与你分享我个人在「品牌定位不精准」的议题上获得的新领悟。 【用听的】收听本文 ↓ #266 #Zoey|烦恼定位不精准吗?如何透过梳理思考脉络厘清品牌核心价值 对品牌定位不精准的自我怀疑 从 2022 年开始,创作者就如雨后春笋般冒出,产业竞争激烈也让我很有压力,即便我喜欢自媒体营销,也满擅长品牌定位策略,但对于成为自媒体经营大师这样的职涯发展并没有太大的憧憬,我一直都认为,我想要的是一种生活,而不是一份工作。 而如果想要的生活,是能透过自媒体或远距工作来成全的,那就去学一下,但如果经营个人品牌或创业是没有办法带我接近我想要的生活,我或许就不会选择这条路。也就是说「主题」就像是工具,它不是我真正忠诚想为他效力的对象。 我想创造的一直是一种 lifestyle,如果有变成品牌经营达人,那也是附加价值;我的核心主轴是设计一个能让你有钱、有爱、有意义、自由、自主、对齐且和谐的生活,而自媒体就只是众多方式中的其中一种。然而,作为一个个人品牌,以 Lifestyle 或上述说到的核心主轴作为品牌的「定位」,跟其他有明确「主题」的品牌相比,就显得不是那么简单易懂,也导致我一直很不安的想要找一个「简单易懂的说法」,就是深怕观众看不懂,自己也说不清。 比迎合市场更重要的,是尊重我到底想做什么 经过了将近一年的摸索与尝试,我依然不觉得自己找到了明确定位,似乎就像是不断踢到铁板,连在熟悉的领域都做不起来,我开始在想:自己还有什么竞争力? 这定位似乎越找越模糊、节目排名似乎也越来越下降,而这些我认为是负面的发生,都让我更加认定自己缺的,就是一个具体明确的主题!好像如果我有了它,就能解决我所有品牌的问题。 然而,某天我跟我先生提到了这个烦恼,我说:「我的主题好像很发散,想讲什么就讲什么,很难凸显出自己的特色。」 老公就说:「那听起来你不是没有明确方向,你只是有很多方向。」听完的霎那似乎给了我某种当头棒喝,我心里就浮现一股声音:「对,有很多方向,有什么不好吗?」 奇妙的事,同天下午,我有一位咨询的学生,带着类似的问题来找我咨询,当时我就问他说:「如果能选中那个精准的定位,究竟会为你带来什么?」 那个学生说:「安心感吧,比较知道可以朝哪个方向火力全开」而这番话也让我深有同感。 其实很多方向并不会让我恨之入骨,但总会觉得如果可以专注在一个方向,或是就可以带来安定的平静感吧⋯⋯ 这时,学生突然说了一句:「像我就觉得你是同时讲多个主题,但又融合得很好的品牌。」 我就很下意识地回答:「我之所以没有特别选择只聚焦在一个主题,是因为这些内容对我来说都一样重要,我觉得比迎合市场更重要的,是尊重我到底想做什么。」 说完这句话之后,我非常讶异,那个感觉就像是我说完了,才意识到我说了这句话,我说完了,脑袋再跟上并理解到:「原来我是这样想的!」 担心品牌定位背后的心魔是什么 我开始问自己:如果能找到一个明确的方法论,有了这些明确的受众与内容方向之后,究竟能带给我什么?是我准备题材和产品会更有架构?能为我带来更好的收入、知名度、影响力?而有了这些,究竟能带给我什么?带给我喜悦?成就感?安心感?满足感? 我开始发现,其实品牌这回事根本没必要这样拐弯抹角,也就是说,如果我现在就做得很开心,即便我的题材方向发散,我可能也不会觉得这会是个需要被解决的问题。只要感受上是很有成就感,而且做得心满意足,管他定位明不明确,都会自成一格。 品牌方向发散会让我们感到缺乏安全感,而不断地想要追求品牌成效、营收结果来感到心安是人之常情;然而,当你把成果看得愈来愈重,你也会因此越来越焦虑,于是开始将一切品牌定位不精准视为问题,然而真相,往往不是表面上所看到的这些。 在我刚开始做佐编茶水间时,根本就不知道要怎么做品牌定位。我的品牌没有知名度、也没有赚任何一毛钱,但当时的我从不会觉得「只要有了定位,我的品牌就会做起来了」,当时的我就是每天下班后写自己想写的、说自己想说的,做自己认为重要的、值得做的,一切都非常的纯粹。 回想当时,是被满满的成就感与喜悦包围着,我从不质疑自己这么做对不对、做的好不好,我的满足感,从不是来自于品牌精准定位,傲人的销售成绩,而是照着自己的意思随心所欲所带给我的踏实的自在与平静,我觉得我太想念这件事情了,而我要的,其实,就是那股随心所欲的自在踏实感! 延伸阅读:【我,是谁?EP.1】看似人生胜利组,为什么却不快乐?我到底怎么了? 别追求心安,要追求内在的安全感 邀请你反问自己:你是不是在找一个外在答案?来填补你内在的不安全感?你是否总是希望有个老师、一本好书、一个突然其来的奇妙灵感,或是神明的某种启示,为你带来解答?如果是的话,你需要的,真的不是答案本身,你需要的,只是让自己心安。而这就是让自己从外在力量,转化成内在力量的绝佳练习时机。 当我们需要一个外在的定位或答案时,我们的力量是从外在来的,只有外在的某些东西符合了你的期待,你才能感受到安全感与力量感,但是,我们其实还有另一种做法,不用绕一大圈,甚至可跳脱时间和空间,那就是让你的力量来自内在,与你分享目前我试过觉得挺有效的方式。 1. 看清楚得到这个答案,究竟能带给你什么 我发现,我在生命当中所追求的核心价值,真的就是自由自在,只是我的某些限制型信念不断灌输我:「天底下没这么好的事,真的有这么简单吗?应该会更复杂一点才对吧?」也许我认为理想生活是辛苦拚来的,如果没经过什么样的挑战,就感觉有点不配得? 这也是之所以绕了这么一大圈的最主要原因,因为我不相信自由自在可以这么容易,我的思想堆栈误以为,不经一番寒彻骨,焉得梅花扑鼻香,肯定是要有某些作为、某些努力,才能抵达自由自在的境界。看见了这一层的限制之后,我也发现,其实我真的随时随地,无时无刻,都可以帮助自己回到自由的状态,真的没人、没事在阻碍我,只有我自己不准我自己这么做而已。 2. 选择让你的力量与安全感来自内在 我觉得内在力量很神奇的地方在于,只要你愿意给它力量,它就会有力量,所以你一定要先愿意试试看、相信看看,这绝对是第一步。当我需要内在力量时,我经常会对自己这么说: I don’t care how I feel. I don’t care what other people think. I don’t care how much time it will takes. I’m safe, I’m free, I’m living my dream. It’s done, it’s done, it’s done. 告诉自己你现在就是安全的、自由的、活在梦想中的,告诉自己你已经跳脱自己的情绪、跳脱环境空间、跳脱时间,解放自己,现在你不需要外在来拯救你,你可以靠自己的力量让自己获得安全感,你不再需要响亮的头衔、精准的定位、厉害的营收、大量的追踪,来感到心安。 你也不用再花所有的力气跟时间去维持这些追踪、头衔、营收,而是,有这些东西非常美好理想,但是没有,真的也没关系了,你不再感到有关系,你不再焦虑,不再不安,你没事了。 任何看似成功的路都是累积出来的 回头看这几年走过的路,我发现,让我真正痛苦的,都是生命中的那些「制约式目标」,那些制约式目标,是我限制型信念的呈现,我已经封闭的认为「明确」才是解答,导致我根本看不见更辽阔的世界,看不见内心真正渴望的,就是自由自在,随心所欲。 如果我有勇气全照着自己的意思,那我的品牌即便没有主题方向,也会不断地有产出、有进度,而这些的累积,很可能也是帮助我发展出定位的重要素材,这些分享会累积成一种风格,而风格则成就了你的独特性。 你也许会想要找到一个「对」的风格、「对」的方向,再踏出那一步,但殊不知,所谓的「对」,其实是数量与质量的总和。有的人会说正确的路,就是走起来舒服的路,但是你如果没有数量和质量的累积,你要用什么来评估你走这条路是舒服的呢?也有的人说,正确就是能看见成功的路,但是没有数量和质量,会有成功的结果吗? 如果我们能把一切都看作是一种实验,让失败跟成功都同样有价值,那这条路真的会顺利很多,而顺利、顺流、舒服、自在,不就是你要的吗? 延伸阅读:达成了目标还是不快乐?你是不是也被「制约式目标」给困住了呢? 不急着解决问题,问题才会被解决 有时候我们明明很不喜欢被定义、被贴标签,但又会做出一些奇奇怪怪的行为,帮自己贴标签。也许做自己、随心所欲,需要比想象中还大的勇气,我们经常为了放松放心而过度努力,为了找回内在的平静而过度心急,你看,这是多么互相矛盾的状态呀! 有没有可能就是因为你急着想解决问题,这个问题才一直无法被解决,就因为你急着想放松,所以才一直无法放松?其实,「定位不明确」真正要我们面对的,是心中那股不安全、不舒服的感觉,而不是主题到底清不清楚的这回事。 我要看见的是那个不平静的感受,究竟是在告诉我什么?想提醒我什么?而不是一昧的认为,我就是要立下新的目标、找到新的方式、破解什么密码,这种制约式目标,很常才是让你痛苦的原因之一。 本文结语 愈是竞争激烈的市场,就愈需要锻炼自己从内在找回安全感的能力,现在的我发觉,或许的确是需要重新整理品牌,但并不是外在的品牌经营策略,而是内在的核心重点,你需要重新整理你花自己宝贵的业余时间,来投资在这件事情上,究竟是为了什么? 找回你的初心和核心驱动力,确保你做每件事情是都是这个初心的延伸跟展现,你真的就会安心很多,你也真的就会开创出自己的风格了。 -- 本文转贴自:理想生活设计(原文标题:你也在烦恼品牌定位不精准的事吗?和你分享我这些日子以来的顿悟) 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

December 18, 2024

想拓展个人品牌、职涯第二曲线,却不知道该做什么?整理炼金术师小印教你 2 招!

在做个人品牌时,你可能会发想不同的产品服务,创造不同的收入来源。但许多人在拓展新的赛道时,会不知道自己对什么感兴趣、可以做什么。也不知道该怎么做探索自己喜欢又擅长的事情,就算找到了也可能因为没有市场价值而草草作罢。 「整理炼金术师」林小印是台湾首位结合「整理收纳」、「贩卖二手」、「投资理财」思维的整理师、讲师、作家、CFP® 国际认证高级理财规划顾问。曾经也是一个上班族的她,就曾探索过不同专业,甚至在整理师还没那么盛行时,就踏上了这一条路,而后延伸出不一样的产品服务。 至今,小印已有 6 年教学跟整理师资历,5 年一对一财务规划资历,拥有超过 1000 位学员。 不要看小印现在是为整理师,过去的她拥有上万件物品的购物狂,历经失恋与家庭问题后,决定开始用「整理」断舍离,不仅是整理自己的物品,更是整理自己的人生。 曾任日商高阶主管的她,最后也断开待了 13 年的工作,决定创业成为一位「整理炼金术师」,运用自己的专业,打造独特的事业,帮助大家用「管理公司的思维来管理物品」。 目前小印有「居家整理」、「贩卖二手」的服务路线,之后又陆续拓展「金钱整理」路线,提供财务规划、理财投资线上课服务,还有「人生整理」路线,开设财富自由人生读书会、目标设定线上课等。 多方尝试,找到自己的天赋热情所在 很多人会好奇,如何像小印一样,在经营品牌的过程中,拓展新的服务路线,甚至是从最根本的了解自己喜欢什么、哪个服务更符合自己的理想。 小印引用动画第一神拳给她的启发,说道:「没有试过,根本不知道自己的热情天赋在哪里」。 从以前,小印就因为兴趣,学过不少东西,像是在自己断舍离的期间,她就学过刺绣、软装、人类图等。 她会开始做整理师,是过去看过《怦然心动的人生整理魔法》,接触了整理术,也知道在日本有整理师这样的职业。当时舍不得把断舍离后的东西丢掉的小印,就开始寻找贩卖的管道,尝试发展获利模式,而这也成为她创业的契机。 当小印发展自己的品牌有「居家整理」、「贩卖二手」、「金钱整理」等路线后,也曾困扰于怎么拓展下一步时,她也没有放弃尝试,继续去寻找不同可能。 好比说,小印原本思考着自己的整理服务,已经有居家的整理、财务的整理,是不是要新增一项「心灵整理」,于是小印也曾想过要不要试着去考心理师,虽然这过程太复杂,最后作罢,但小印还是去学了 催眠,还有 NLP(英文为:Neuro-Linguistic Programming,神经语言程序学或称身心语言程序学)一种研究人类行为与情绪的专业。 从你的客群挖掘需求,做进一步的拓展与优化 探索的过程未必每次都很顺利,这是很正常的。 像是学完 NLP、催眠后,小印发现,这好像不是她要的。小印当初理想的工作型态,就是可以在家工作,催眠等于要请人来家里,跟一个人要单独待在一个房间,对于女生来讲安全性没有那么高,所以小印后来还是放弃这条路。 那为何最后小印的第三曲线,选择了「人生整理」呢? 那时,小印刚好出书,当时她就在思考有什么办法,可以一直宣传书,而粉丝又不会腻,想出的解方就是开「读书会」!小印设了「财富自由人生读书会」选了七本书,加上自己的书,与大家读书讨论的过程,同时也能宣传书籍。 读书会之后,小印给学员们写问卷,大部分的人都会提到,他们想要知道小印是怎么成为自由工作者、怎么管理时间的,或是怎么定目标的。 为了达成学员们的愿望,小印就开了这一堂目标设定的线上课,并将「财富自由人生读书会」和「目标设定线上课」归类为「人生整理」。 小印就依据自己的经验建议,有时候探索新道路时,自己想破头也想不到,但我们可以去观察、去询问我们的受众需要什么,再去发展新的道路,也有可能可以持续优化既有的服务。 好比说,小印在做财务规划的时候,发现许多人都有职涯、恋爱上的困扰, 可能小印自己也没办法解答,她就会引荐其他人去上合适的课程,这些课程都是小印上过且推荐的课程,也会引荐一些资源,这些都让学员们对她更加信任,让「引荐课程与资源」也成为小印的服务内容。 不管在创业之初,或是拓展品牌的第二、第三曲线时,小印都会回头反思自己最当初的目标,希望能实现自己理想的生活样貌,就是能够「在家工作」。因此不管是放弃催眠,或是后续打造在线产品服务都是为了一步步靠近自己的理想生活。 因此,当你在发展自己的不同曲线时,试着「以终为始」的思考:「这样做是否能让你更接近目标」,这也会对你有所帮助! -- 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

December 6, 2024

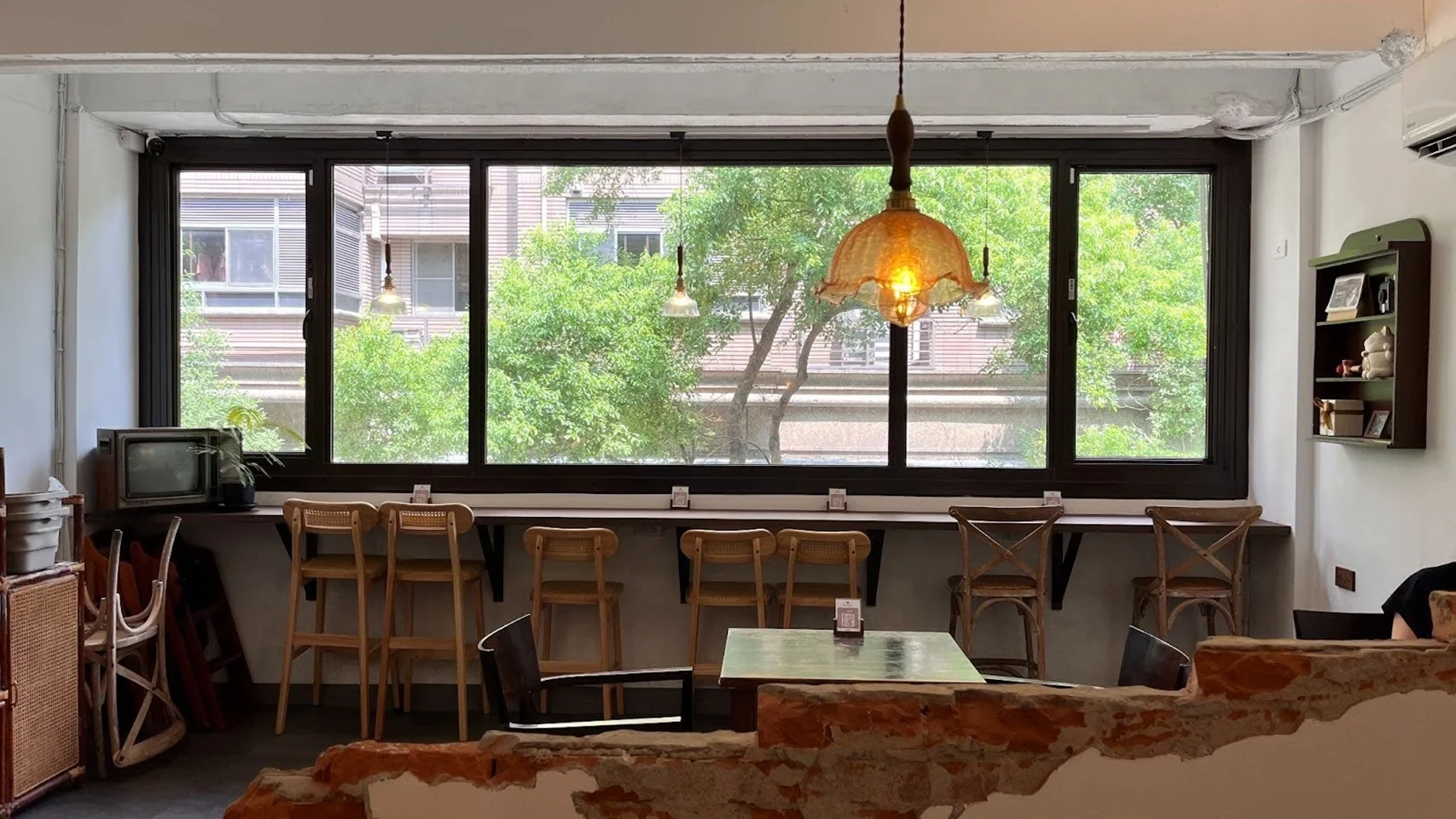

远程工作必访咖啡厅|板桥也有!不限时、有插座板桥 3 家远程工作咖啡厅推荐

1. 哩哉咖啡 Uknowhere Café 在板桥颇负盛名的泰式料理「泰乐」对面,有着一家老宅咖啡馆,名为「哩哉咖啡」 (原为「老地方咖啡」,11月更名了)。「哩哉」原本开在林家花园附近,也有着许多死忠的顾客,日前才迁移到新址来。 在这里,数字游牧者们除了可以享受不限时及有插座的「工作友善」环境,同时也享有大片玻璃窗外绿意盎然的美景,以及店内任君挑选的咸食、甜食选项。想吃意大利面、炖饭、早餐盘或各式甜点都有。 如果你也是个重环境又重吃的游牧者,来到老地方,绝对不会失望的喔! |Facebook:哩哉咖啡 Uknowhere Café |地址:新北市板桥区公园街52巷3号(近捷运府中站) |营业时间:10:30 - 20:00 (图 / 钟敏瑜摄) (图 / 钟敏瑜摄) 2. KINO KINO CAFE 如果比起「哩哉」的老宅风格,你更喜欢简洁明亮路线的咖啡厅,那你可以考虑走访 KINO KINO CAFE。 藏身于菜市场旁边的静巷,装潢别有特色的 KINO KINO 大概很快就会抓住你的目光。这是一家精品咖啡专卖店,店内不只多元的咖啡与台湾茶选择,还提供精心制作吐司与蛋糕。找个下午来享受咖啡、小点与工作,将是非常舒服的体验喔! |Facebook:KINO KINO CAFE |地址:新北市板桥区仓后街 6-2 号一楼(近捷运府中站) |营业时间:周四到周日 12:00-17:00(周一到三公休) (图 / 钟敏瑜摄) (图 / 钟敏瑜摄) 3. bonniesugar 手作甜点专门店 透纱窗帘、木制桌椅加上展示柜中各种水果甜点,经过位在板桥文化路上的bonniesugar,任谁都会驻足看一看。这里不仅是一家甜点店,更是不限时且几乎每个座位都有插座的三层楼工作空间。 店内环境非常舒适,装潢也非常有氛围,工作起来很舒服。不过或许是运用大量水果,所以这里的甜点价位相对比较高一些,编辑私心会推荐点杯饮料来搭配工作时光即可,CP值最高! |地址:新北市板桥区文化路一段 185 号(近捷运板桥站) |营业时间:10:00-22:00 (图 / 钟敏瑜摄) (图 / 钟敏瑜摄) 板桥不只有着许多「网美」风格、适合拍美照的咖啡厅,其实也有着一些适合数字游牧者工作的咖啡厅。如果你有特别属意的店家,计算机包收拾一下,立刻就出发吧! -- 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

November 13, 2024

人在台湾想找国外的远程工作,读者太太教你 5 个求职原则,避开诈骗地雷!

两年前 BBC 报导一则和远距工作有关的职场诈骗新闻,一间「号称」位于伦敦的营销公司「Madbird(疯鸟)」,不但从老板本人 Ali Ayad 的人设,到公司里的多位同事,甚至办公室地址全部都是假的,在 BBC 揭穿这个骗局后,在 Madbird 上班员工才知道原来他们眼中崇拜的营销才子老板和公司的承诺都只是谎言,当然也没有人真的拿到过全额的薪水。 这则新闻在网上引发热烈讨论,许多台湾的读者担心自己会落入类似的陷阱,毕竟在远距工作工作职缺越来越多的欧美职场,若有心人士刻意利用网络上的虚拟世界打造一间公司的「完美人设」,涉世未深的年轻求职者的确有可能落入这样的陷阱,打白工没领到薪水已经够糟了,如果还因此个资外泄,问题就更严重了! 到底 Madbird 是如何诈骗 50 多位来自乌干达、印度、南非、菲律宾等世界各地的员工, 让他们在没有领到薪水的情况下,仍心甘情愿地为 Ali Ayad 工作好几个月?首先,他在网络打造自己的完美人设,包括曾在Nike俄勒冈州总部工作过的经历,以及不知从哪剽窃来的 42 个知名品牌 case study,加上他舌粲莲花的话术,让员工愿意接受合约里「试用期内只能收取案件得标后的分成」这种不合理的规定。 为了让谎言更具说服力,Ali Ayad 除了在 LinkedIn 和 Instagram 上建立自己不符合事实的 profile ,还一手打造至少六名「资深员工」的假人设,来营造公司颇具规模的假象,这些「不存在的员工」照片是随意地从网络图库偷来的,但若不去查证很难发现其中有鬼。 看到这里,如果你目前人在台湾,希望能够找到总部在国外的远距工作,要怎样才能避免落入陷阱呢?我以自己在英国工作超过十年,而且目前待的公司刚好也是远距工作型态的经验,和大家简单介绍几个原则: 1. 所有的正规公司都会有官方注册的纪录 英国为例,Companies House 的网站能查到所有在英国注册的公司以及其相关信息,包括公司负责人、公司所在地,甚至连营收都清楚记载。想确认一间公司的合法性,最直接也最快的方式,就是找到该国管理注册公司的相关单位,再到它的网站上查询,如果查无数据,就表示这间公司可能有鬼。 2. 正规公司会有官方地址 即便是远距工作,正规公司还是会有官方地址,这个地址是该公司在政府单位注册的地址,只要去相关单位网站查询都能查到,这个地址应该就是劳动合约里使用的地址,如果合约里的地址和公司注册地址不同,这就是一个警讯,在看合约时一定要多加留意。 3. 大部分的正职是发月薪或周薪,不是抽成制 一般营销公司(marketing agency)的职缺不太可能是抽成制,而是每月有固定薪水加上定期或不定期的绩效奖金。事实上大部分的正职工作都是以发月薪或周薪的方式来聘用员工,单靠抽成制而不发固定薪水的产业,比较常见于佣金高像卖车或房仲业等销售类的工作,毕竟有时卖一栋豪宅的抽成很可能就是一般上班族的年薪,建立在这样的基础上,才比较有可能以抽成取代薪资。 4. 远距工作不太会要求员工使用私人计算机办公 在欧美职场只要是正规的公司,基于资安考虑,不管是什么产业都不太可能要求员工使用自己的计算机办公,因为工作数据属于公司资产,一般公司不太可能会让员工存在私人计算机中,尤其是实行远距工作形态的公司,一定会寄给员工灌好所有相关软件的计算机,一方面是确保在传输档案的过程中有加密处理,保障在线安全,二方面也方便老板执行数字监控。所以如果远距工作的资方要求劳方使用自己的计算机办公,十之八九不是太靠谱的公司。 5. 满试用期前后福利薪水不会差太多 满试用期前后的福利应该差不多,尤其是薪水和假期这两项,基本上不可能相差太多。以我待过的两间英国营销公司为例,第一间是完全没差,第二间只有请病假时的薪水在满试用期前后有所不同,像 Madbird 那样试用期间领佣金,满试用期后跳升到年薪 35,000 英镑的巨大差别,根本猫腻十足非常可疑。 其实除了 Madbird 被 BBC 踢爆,我自己在现实生活中也遇过类似事件,当时对方开出高薪、100% 远距工作、客户是知名品牌等吸引力十足的条件,所以我在好奇心的驱使下上网查了一下那间公司,但马上就在乍看之下很正常的网站上发现了两个非常诡异的现象。 首先,介绍团队成员的页面里,所有人都只有名字而没有姓。我从来没有看过任何一间营销公司的网站这样介绍团队成员,尤其文案里写的都是每个人在各大知名企业里做过的丰功伟业,令人不禁怀疑为何不敢把他们的姓写出来呢? 更扯的是,团队成员各个郎才女貌,每个人都颜值爆表,放大图片一看更不得了,竟然都是好莱坞巨星的照片,包括里奥纳多狄卡皮欧和安吉莉娜裘莉! 当下我觉得莫名奇妙,马上到 Companies House 查了那间公司,虽然查是查到了,但打从 2014 年成立以来,该公司就是休眠状态,从来没有任何财务交易的记录,很难想象它和网站上那个从 2016 年以来就多次得到业界各种奖项,还和国际各大品牌合作过的公司有何关联。 这件事发生过后不到半年,BBC 就爆出 Madbird 的职场诈骗,除了直接勾起我的回忆,也惊觉远距工作时代求职陷阱真的有越来越多的趋势。在此特别透过回复读者提问的机会,写这篇文章提供大家参考,想找远距工作职缺的读者们,这篇一定要收藏起来,以备不时之需,如果对找远距工作职缺有疑问或不知如何开始,也欢迎私信到读者太太在英国的脸书粉丝页,我提供专业的 career coaching 职涯咨询服务,相信能进一步帮助到大家😊 -- 作者/读者太太在英国(本文转贴自数位游牧论坛) 追踪数位游牧脸书粉丝团,与 instagram(@digital.nomad.press)掌握更多最新文章!

November 7, 2024